介護施設では、転倒やヒヤリハット、探し物による時間ロス、在庫切れや残業など、日常的に多くの課題が発生します。

こうした現場の問題を根本から改善する手法として注目されているのが 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾) です。

5Sは単なる片付けや掃除ではなく、安全で効率的、そして快適な職場環境をつくる仕組みです。

本ページでは、介護施設における5Sの目的やメリット、具体的な実践のポイントを分かりやすく解説します。

もくじ

5Sとは?

5Sとは、日本の現場改善から生まれた基本の活動で、次の5つの頭文字を表します。

- 整理(Seiri):要るものと要らないものを区別し、不要なものを徹底的に排除する

- 整頓(Seiton):必要なものを使いやすく配置し、誰でもすぐ取り出せるようにする

- 清掃(Seiso):常にきれいに掃除し、異常や不具合を早めに見つける

- 清潔(Seiketsu):整理・整頓・清掃の状態を標準化し、維持する

- 躾(Shitsuke):決めたルールを守り、習慣として定着させる

多くの職場で「5S=片付けや掃除」と思われがちですが、実際には職場の基盤を整える活動そのものを意味します。

5Sは単なるきれいな環境づくりではなく、どの業種にも共通する改善の出発点と位置づけられています。

介護現場での5Sの目的

介護施設における5Sは、単なる片付けや掃除ではなく、職場の基盤を整える活動です。その目的は大きく次の3つに整理できます。

- 安全な職場づくり:転倒や事故を防ぎ、利用者と職員を守る

- 効率的な職場づくり:探し物や無駄な作業をなくし、業務負荷を軽減する

- 快適な職場づくり:清潔で働きやすく、利用者にも安心感を与える環境を整える

目的1. 安全な職場づくり

転倒・つまずき事故は介護現場で最も多いリスクの一つです。

通路の直置きや乱れた動線をなくすことで、利用者と職員双方の安全を守る環境が整います。

- 通路・居室の直置きゼロで転倒事故を防止

- 避難経路や動線を常に確保

- 清掃を通じ、不具合や劣化を早期発見

目的2. 効率的な職場づくり

効率化のポイントは「探し物を減らす」だけではありません。

介護現場では、身体的にも精神的にも負荷が大きい業務が多いため、その負担を軽減する工夫が必要です。

- 用具や消耗品の定位置管理で探し物ゼロへ

- 適正量と補充ルールで在庫切れや重複発注を防止

- 効率的な導線設計で身体的負荷を軽減

- 利用者の私物管理を仕組化することで紛失や間違い削減

業務の中身を効率化することは、生産性の向上、人材不足や離職率の改善に直結します。

仕事がスムーズに回り、残業や過重労働が減ることで、職員が長く安心して働ける環境につながります。

目的3. 快適な職場づくり

整理整頓された環境は、見た目の印象だけでなく、職員にとっても利用者にとっても快適さを高めます。

特に介護施設特有の課題である「臭い」や「衛生状態」の改善は、5Sを徹底することで大きな効果を発揮します。

- 清掃の工夫やルールの徹底で臭いの問題を軽減

- 換気や消耗品管理を仕組み化し、衛生環境を維持

- 清潔感ある施設は利用者・家族に安心感を提供

- 快適な環境が職員の働きやすさにつながり、定着率を高める

5Sの意味や目的の伝え方

-

5S活動定着に効果的「個人面談」の進め方|足並みを揃え全社活動へ

5S活動を進めるとき、多くの経営者や管理職が直面するのが 社員の足並みがそろわない という課題です。やる気の差が生まれ、どうしても 「自分ごと」ではなく「人ごと」 になってしまう。結果として、活動が形 ...

続きを見る

5Sで得られるメリット(介護現場で5Sが効く理由)

介護施設で5Sを徹底すると、単なる整理整頓を超えた大きな成果が現れます。

特に以下のメリットは、現場の安全性・効率性・働きやすさを同時に高めます。

1. ヒヤリハット・ヒューマンエラーを減らす

- 通路や居室の直置きがなくなり、ヒヤリハットや転倒・つまずき事故のリスクが大幅に低減

- 清掃・点検サイクルにより、不具合や設備劣化を早期に発見できる。

- 物の配置・表示の標準化で、取り違え・操作ミスなどのヒューマンエラーを防止

2. チームワークと情報共有が進む

- 用具や消耗品が「どこにあるか」が明確になり、誰でも同じ手順で対応可能

- マニュアル化・業務標準化により、新人教育や引き継ぎがスムーズ

- 共通ルールがあることで、声かけや連携が自然に生まれ、チームワークが強化される

3. 経費削減と残業減につながる

- 在庫の定量管理により、在庫切れ・重複発注がなくなりコスト削減

- 探し物のムダや二度手間が減ることで、業務が効率化し残業時間も減少

- 動線改善による作業負担の軽減により、身体的な疲労を減らし生産性向上

4. 職員定着率の向上と利用者の信頼

- 業務がスムーズに回ることで、過重労働や精神的ストレスが減少

- 清潔で快適な環境が、職員のモチベーションを高め、離職率を低下させる

- 整理整頓された施設は、利用者や家族からの安心感・信頼感を強める

介護施設における5Sの実践ステップ

5S活動は「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5つのステップで進めます。

重要なのは、この順番を飛ばさずに進めることです。

たとえば、整理が不十分なまま整頓に入ってしまうと、不要物が紛れたまま配置を考えることになり、本当に使いやすい状態からは離れてしまいます。

見栄えではなく「安全・効率・快適」を重視し、事故や負担を防ぐ視点で5Sを進めることがポイントです。

1. 整理(Seiri)

整理とは、「要るもの」と「要らないもの」を区別し、不要なものを徹底的に処分する活動です。

介護現場では、物が多すぎることが非効率やミスの原因になりがちです。

①赤札作成

まずは「赤札作戦」を行いましょう。

「要るか要らないかわからないもの」に下のような赤札を貼っていき、処置期限を決めます。

これによって、要らないものが見える化するために、整理が進みやすくなります。

期限がきたら、捨てる・捨てないの判断をし、捨てるものは処分、捨てないものは「要るもの」として整頓しましょう。

②捨てる基準を決める

整理では「捨てる・捨てない」の基準をはっきり決めることが大切です。

たとえば介護施設では、レクリエーショングッズを「来年も使うだろう」と残しておいたものの、結局は使われずに倉庫を圧迫してしまう…そんなことが少なくありません。

だからこそ、「来年使わないものは処分する」といったルールづくりが必要です。

2. 整頓(Seiton)

整頓とは、「必要なものを、誰でもすぐに取り出せるようにすること」です。

見た目を整えることではなく、実際の業務がスムーズに回る配置とルールを作ることがポイントです。

整頓は「定位置・適正量・表示」の3つのステップで進めていきましょう。

①定位置

探し物の原因は、ものの住所が決まっていないことです。

置き場所が決まっていないと、探す時間や戻す手間が増え、間違いや混乱の原因になります。

一つひとつのものの定位置をしっかりルール化しましょう。

②適正量

定位置を決めたら、次は「量」を決めます。

消耗品などは、多すぎると場所を圧迫し、少なすぎると混乱が起こります。

まずは1カ月分の使用量から必要な量を見極め、維持する仕組みを考えましょう。

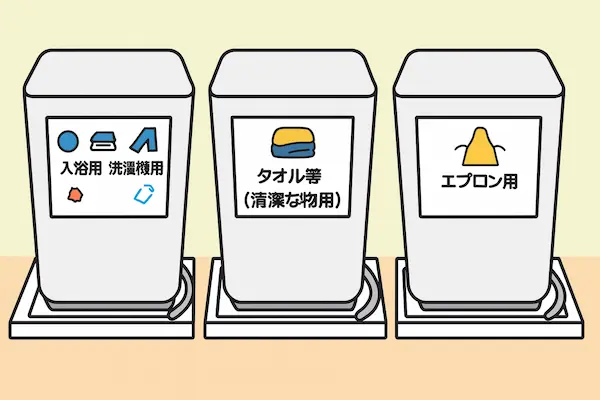

③標示

すべてのモノや場所が、誰が見ても一目で分かるように標示を行います。

標示は手軽にできるため先に取りかかりがちですが、必ず「定位置」や「適正量」が決まってから実施するのが鉄則です。

さらに、モノと置き場所が対になるように両方へ標示をつけることで、誰でも迷わず管理できる環境が整います。

また、標示は色分けをしたりイラストを加えたりすることで、さらに分かりやすくなります。

3. 清掃(Seiso)

清掃とは、ゴミや汚れを取り除き、職場をいつもピカピカな状態に保つことです。

同時に、設備や道具の不具合を早めに見つけるための「日常点検」の役割も担っています。

①きれいの基準をそろえる

人によって「きれい」の基準は異なります。そのため、場所ごとに「どの程度きれいにするのか」を職場全体で決め、共通の基準に沿って実行することが不可欠です。

これにより、誰が担当しても同じレベルで維持できるようになります。

介護施設において、汚物室などの臭いは大きな問題の一つですが、5Sによる清掃ルールの確立と実践で、それらの改善に繋がります。

②清掃のルール化

基準を決めたあとは、その状態を維持するために「誰が・いつ・どのように清掃するのか」を明確にし、ルール化と仕組みづくりを行うことが大切です。

たとえば、当番表を作って担当をはっきりさせたり、チェックリストを活用して抜け漏れを防いだりすることで、清掃が習慣として定着しやすくなります。

4. 清潔(Seiketsu)

清潔とは、整理・整頓・清掃で整えた状態を「ルールと仕組み」で維持し続けることです。

特に介護施設では、日勤・夜勤やシフト交代などで人の出入りが多く、決めたルールの共有が難しい場面もあります。

だからこそ、誰が担当しても同じ基準を守れるように、維持の仕組みを工夫することが必要です。

さらに介護施設は、日々の業務で備品の使用頻度が高い職場でもあります。

たとえば、ホッチキスの定位置を決めていても、利用者への対応に追われる中で「元に戻すのをつい忘れてしまう」といったケースは珍しくありません。

だからこそ、現場の実情に合わせた仕組みづくりが求められます。

ポイントは個人の意識に頼るのでなく、自然に行動できる仕組みを考えることです。

5. 躾(Shitsuke)

躾とは、整理・整頓・清掃のルールが「自然に守られている状態」のことです。

そのためには、清潔の段階で作ったルールや仕組みを徹底し、何度でも改善し続けることが大切です。

ルールが守られないのは「人の意識が低いから」ではなく、守りにくい仕組みだからです。

誰もが自然に守れる形に変えていく。この改善の繰り返しが、やがて「当たり前」となり、躾の状態へとつながります。

「ルールを守らせる」のではなく、「誰もが自然に守れる環境をつくる」ことが、介護現場における5Sの最終段階です。

事例紹介

ここからは、介護施設で実際に行われている5Sの事例をご紹介します。

なお、画像はプライバシーや権利関係に配慮し、一部加工を加えています。雰囲気や取り組みのポイントをイメージとしてご覧ください。

区画線の事例

こちらの画像は、ベッドの下に区画線を引いた事例です。

床に線を引くことでベッドの定位置が一目で分かり、常に同じ位置に配置できるようになります。

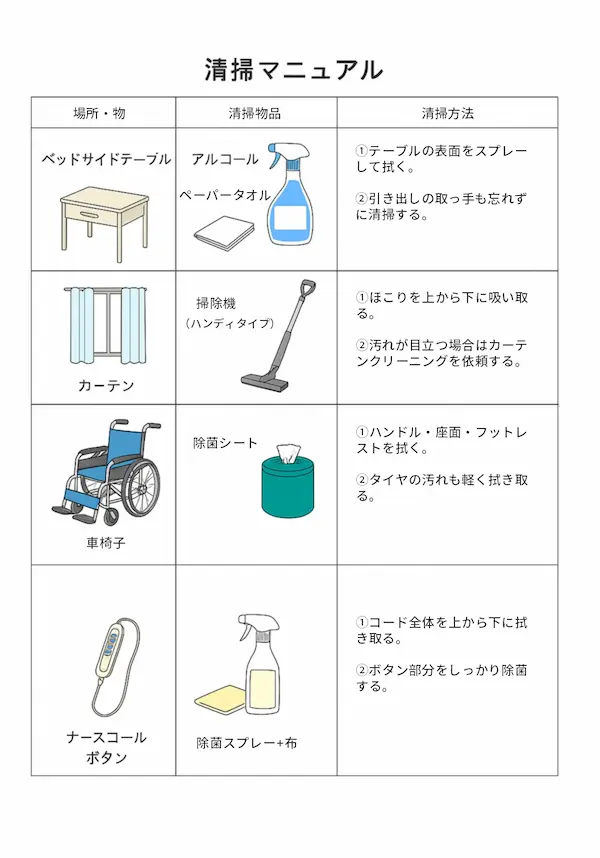

清掃マニュアルの事例

こちらの清掃マニュアルは、ベッドサイドテーブルや車椅子、ナースコールボタンなど、日常的に使用する備品の清掃方法をイラスト付きで分かりやすく示したものです。

誰が見ても一目で理解できるため、シフト交代の多い介護現場でも清掃基準を共有しやすく、一定の清潔を維持する仕組みづくりに役立ちます。

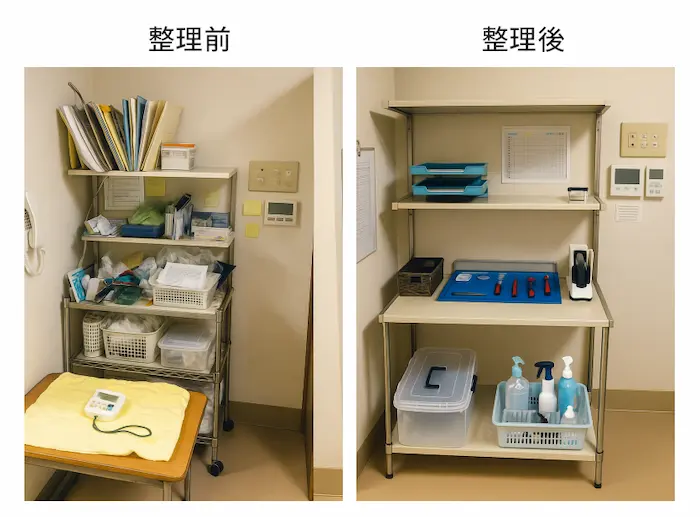

整理の事例

棚の整理のビフォーアフターです。

不要品を排除し、必要な物だけを用途ごとに配置、さらにトレーやボックスを活用して定位置を決めることで、誰でも迷わず取り出せる環境に改善されています。

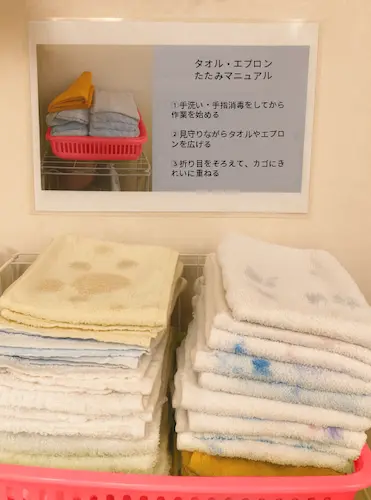

業務マニュアルの事例

こちらは、タオルやエプロンをきれいに畳んで収納するための「たたみマニュアル」を掲示した事例です。

作業手順を明示することで、誰が担当しても同じ基準で整えられ、見た目の統一感と清潔感を保つことができます。

チームで進める5S活動の難しさと対処法

介護施設の5S活動は、一人で進めるものではなく「チーム」で取り組むことが欠かせません。

しかし、シフト勤務や業務の性質から、以下のような難しさが生じます。

よくある課題

- シフト制の壁:チームを決めてもメンバーが1ヶ月以上顔を合わせないこともあり、決めごとが共有されにくい。

- ルールのばらつき:全員が全ての場所に携わるため、一か所で決めたルールが他に伝わらず、すぐに崩れてしまう。

対処法のポイント

担当エリア制を導入する

- 各エリアごとに担当グループを設け、その場のルール作りや改善について決定権を持たせる。

- 「誰が責任を持つか」が明確になることで、現場に合ったルールが定着しやすい。

共有ツールで周知徹底する

- 報告書・掲示板・チャットツールなどを活用し、ルールの変更やお知らせを全員が確認できる形にする。

- 例:報告書にルール変更や注意点を記入し、異論や問題点があればそこに書き込む。

上層部は決定を尊重する

- 担当グループが決めたことを頭ごなしに否定せず、原則として尊重する。

- どうしても問題がある場合は「再度話し合うように促す」姿勢が望ましい。

このように、「小さなチームで決める → 全体に共有 → 必要なら改善」というサイクルを回すことが、介護現場における5Sを持続させるカギとなります。

👉 5S活動に全員参加が難しい会社のための小グループ活動の進め方

5Sチェックシートの活用

5S活動を続ける上で、「どこまでできているか」を客観的に確認する仕組みが大切です。

しかし現場では、「整理・整頓・清掃をどうチェックしたらよいのか分からない」「基準が人によってバラバラ」といった声がよくあります。

当社では、オリジナルの5Sチェックシートを無料でダウンロードいただけます。ぜひ日々の活動にご活用ください。

チェックシートを使うことで、整理・整頓・清掃といった基本が「できているかどうか」を客観的に確認できます。

基準がはっきりすることで、誰でも同じ視点で点検でき、活動がスムーズに進みます。

こちらもCHECK

-

5Sチェックシート|評価基準・項目例と使い方を解説【全業種対応】

5S活動を定着させるには、「いま職場がどうなっているか」を客観的に確認できる仕組みが欠かせません。 そんなときに役立つのが 5Sチェックシートです。 この記事では、まず 5Sの基本ができ ...

続きを見る

介護現場の5Sに関する参考資料(厚生労働省 関連リンク)

以下は、厚生労働省が介護分野における「5S」「生産性向上」「業務改善」に関して提供している代表的な資料です。

- 介護分野における「生産性向上」とは? 業務改善に向けた取組

- 介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン

- より良い職場・サービスのために 今日からできること

- より良い職場・サービスのために 今日からできること(施設・事業所向け手引き)

- 介護現場における生産性向上の取組を支援・促進する手引き

- 業務改善活動の推進スキル研修手順書

- 介護現場における生産性向上・業務改善の取組事例

FAQ

Q1. 5Sは片付けや掃除とどう違うのですか?

5Sは「安全・効率・快適」を実現するための仕組みづくりです。

単なる美化ではなく、ミスやヒヤリハットを防ぎ、業務を効率化して生産性を高める活動です。

Q2. 介護施設で5Sを導入するメリットは?

転倒事故やヒューマンエラーの減少、探し物や残業の削減、離職率の低下、利用者や家族からの信頼向上などにつながります。

安全で働きやすい職場環境が整うことが最大の効果です。

Q3. どの部署から始めればいいですか?

全体に広げる前に、まずは1フロア・1エリアから小さく始めるのが効果的です。

成功事例をつくってから横展開すると定着が早まります。

Q4. 忙しくて5Sに時間を割けないのですが?

1日5分からでも取り組めるように工夫することがポイントです。

小さく積み重ねが大きな成果につながっていきます。

Q5. ルールが守られない時はどうすれば?

人を責めるのではなく「守りにくい仕組み」を改善するのが5Sの基本です。

しっかりと話し合って、自然にできる仕組みを考えましょう。

まとめ

介護施設での5Sは、片付けや掃除にとどまらず、安全・効率・快適を実現する仕組みづくりです。

転倒やヒヤリハットの防止、探し物や残業の削減、利用者や職員双方の安心感につながることが最大の価値といえます。

日々の業務に追われがちな介護現場だからこそ、5Sを習慣化することで仕事の流れが整い、職場の風土が変わっていきます。