職場で「ルールを守らない社員」に悩まされていませんか?

安全靴を履かない、喫煙ルールを無視する、提出期限を守らない──。何度注意しても直らず、イライラが募る一方…という声は少なくありません。

しかし本当に問題なのは、社員個人の意識や性格ではありません。守れる仕組みや職場の風土が整っていないことこそが根本原因です。叱責に頼っても一時的な効果しかなく、やがてルールは形骸化してしまいます。

本記事では「ルールを守らない社員」への対応を、個人を責めるのではなく仕組みづくりで解決する方法として整理します。ルールを見直し、全員で合意し、誰でも守れる仕組みに変える流れを解説。さらに、5S活動を「片づけ運動」ではなくルールを決めて守る文化づくりの活動として紹介します。

もくじ

なぜ社員はルールを守らないのか?

社員がルールを守らないと聞くと、多くの人は「意識が低い」「やる気がない」と捉えがちです。しかし実際には、個人の性格や姿勢だけでなく、環境や仕組みの不備が大きな原因になっています。

個人の問題ではなく仕組みの問題

トヨタ生産方式でも語られる有名な考え方に「人を責めるな、仕組みを責めろ」があります。ルールが守られないのは、社員が悪いのではなく、「誰でも迷わず守れる仕組み」が存在しないことが問題なのです。

たとえば「整理整頓を徹底しましょう」と指示しても、定位置が決まっていなければ、どこに戻すべきかは人によって解釈がバラバラになります。結果として「守っていない」のではなく、「守れない」状況が生まれてしまうのです。

感情的な叱責の限界

「何度も注意しているのに直らない」と感じる場面も多いでしょう。ですが注意や叱責だけでは一時的な効果しかなく、根本解決には至りません。人間の記憶や集中力には限界があるため、繰り返し強調するだけでは持続的な行動変化は期待できないのです。

そこで必要になるのが、環境や仕組みそのものを整えるアプローチです。次の章では、社員がルールを守れなくなる理由を「5つの視点」で整理し、どこに仕組みを入れるべきかを明らかにしていきます。

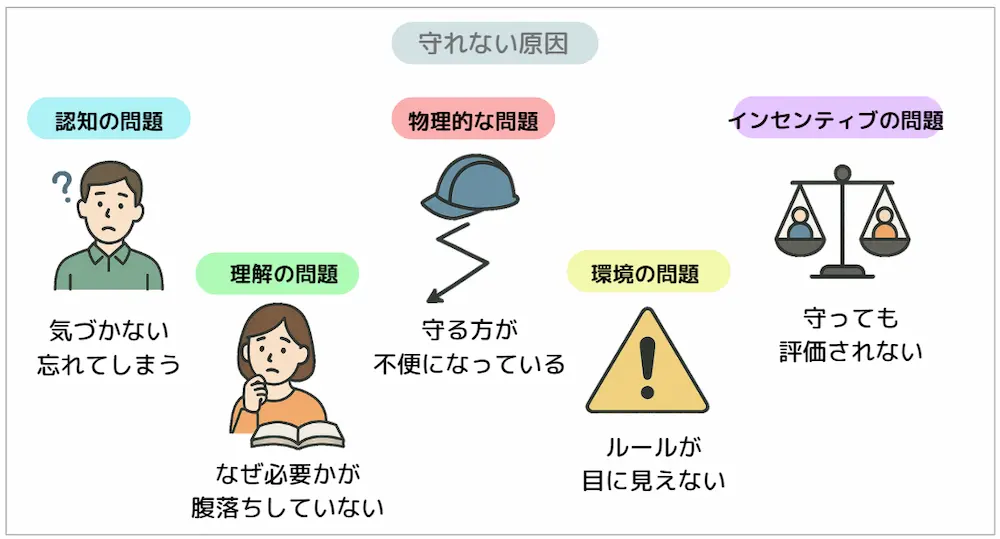

守れない理由を整理する(5つの視点)

社員が会社のルールを守れないとき、その原因は性格や意識の弱さではなく、職場の仕組みや環境に隠れています。ここでは「認知・理解・物理・環境・インセンティブ」の5つの視点で、風紀や安全ルールが守られない背景を整理します。

① 認知の問題:気づかない・忘れてしまう

安全靴やヘルメットの着用、喫煙場所の区別などは、忘れてしまえば一瞬でルール違反になります。注意喚起の掲示やアラームがなければ、社員本人も「うっかり」守れない状況に陥ります。

② 理解の問題:なぜ必要かが腹落ちしていない

「なぜそのルールがあるのか」が伝わっていないと、社員は軽く見てしまいます。

例:なぜ安全ベルトをつけるのか、なぜ私語を慎む必要があるのか。背景やリスクを理解しなければ「ただの面倒」として扱われ、守られません。

③ 物理的な問題:守る方が不便になっている

ヘルメット置き場が遠い、喫煙所が動線の外れにある、ゴミ箱が少ない──こうした物理的不便さは「ルール破り」の温床になります。結果として、現場の社員は「つい近道で済ませる」行動を選びがちです。

④ 環境の問題:ルールが目に見えない

標識や標示が不十分だと、暗黙の了解に頼るしかなくなります。たとえば非常口のサインが見えにくい、整理整頓のルールが掲示されていない、といった状態では、ルール違反は発生して当然です。

5S活動では「見える化」によって誰でもすぐに理解できる環境を作ることが強調されています。

⑤ インセンティブの問題:守っても評価されない

ルールを守る社員と守らない社員が同じ扱いを受けていれば、遵守は定着しません。逆に「安全ルールを守ることが評価される」「守らないと明確に不利益がある」という環境があれば、社員は自然と守るようになります。

仕組みを作ることの必要性

意識や注意だけでは続かない

「気をつけよう」「守ろう」という意識は一時的な効果しかありません。忙しさや慣れの中で、人はどうしても楽な行動を選んでしまいます。安全ルールや風紀ルールも同じで、意識に頼るだけではいずれ形骸化してしまいます。

個人依存は不公平を生む

ある社員は真面目に守っているのに、別の社員は守らない──。個人の判断や性格に任せていると、こうした不公平感が現場に広がります。すると「結局、守らなくても大丈夫なんだ」という空気ができ、ルールはますます軽視されてしまいます。

誰がやっても同じ結果になる仕組みが必要

ルールが定着するためには、誰がやっても同じ行動がとれる仕組みが欠かせません。たとえば、整理整頓なら「定位置を決める」「表示でわかるようにする」、安全ルールなら「標識やアラームで行動を促す」といった工夫です。仕組みがあれば、社員の意識や性格に左右されず、自然と正しい行動が取れるようになります。

職場風土を守る“土台”になる

仕組みが整っている職場では、「当たり前に守る」空気が自然に育ちます。逆に仕組みがないと、真面目な人が損をし、不満が溜まり、風紀は乱れていきます。つまり仕組みづくりは、ルールを守らせるだけでなく、安心して働ける職場風土を維持するための土台でもあるのです。

職場の仕組みづくりに最適な「5S活動」

ここまで見てきた「誰がやっても守れる仕組み」を、現場で回す枠組みが5S活動です。5Sは“片づけ”ではなく、ルールをムリなく守れる環境を設計し、標準化し、習慣にするための実践プログラム。次章で、5Sが“守れる風土”づくりに効く理由を解説します。

5Sが「ルールを守れる風土」づくりに効く理由

5Sは単なる美化運動ではない

5Sとは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の頭文字を取った職場改善の基本活動です。表面的には「片づけ」や「掃除」と見られがちですが、本来の目的は職場を安全にし、効率を高め、快適な環境をつくることにあります。

本質は「ルールをつくり、みんなで守る」こと

その実現のために行う「整理・整頓・清掃」は、単に物をきれいに並べたり掃除することではありません。

- 何を残し、何を処分するか(整理)

- どこに、どのように置くか(整頓)

- どのレベルまできれいにするか(清掃)

これらをみんなで話し合い、ルールを決めることが重要です。そして決めたルールを全員で守る仕組みに変える。これこそが5S活動の本質です。

習慣化が「しつけ」につながる

こうして規律が整い、ルールを守ることが習慣化されると、最後の段階である「しつけ」に到達します。これは「叱って従わせる」ことではなく、社員一人ひとりが無意識にルールを守る状態を指します。つまり5Sは、ルールを決めて守るプロセスを通じて、自然とルールを守れる風土をつくる活動なのです。

こちらもCHECK

-

5Sの「躾」に違和感?誤解されがちな「躾」の本当の意味とは

5S活動は「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5つのステップで構成されます。 その中で最後の「躾(しつけ)」は、言葉の響きから誤解されやすい要素です。 「しつけ」と聞くと、子どもや部下に厳し ...

続きを見る

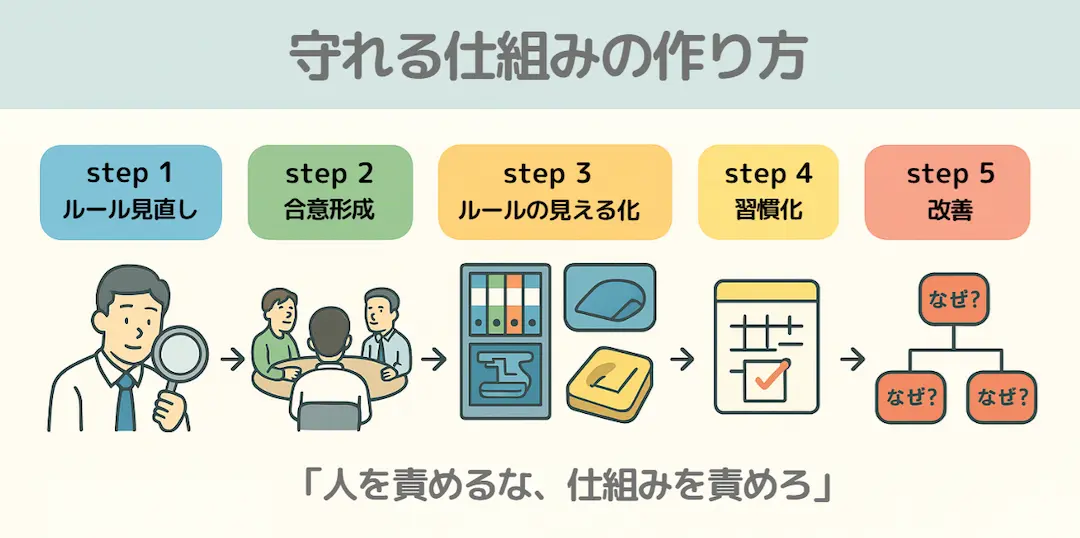

守れる“仕組み”の作り方

まずルールを見直す

ルールが守られないとき、多くの現場では「社員の意識が低い」と片づけてしまいがちです。けれど本当に問題なのは、ルールそのものが妥当かどうかです。目的が曖昧なルール、現実に合っていないルールは、社員にとって「なぜ守らなければならないのか」が見えず、やがて形骸化してしまいます。

まずは「このルールは何のためにあるのか?」を明確にしましょう。安全のためなのか、効率を上げるためなのか、あるいは快適な職場環境をつくるためなのか。目的を共有できれば、社員も納得して行動に移しやすくなります。

ルールをみんなで決める

トップダウンで押しつけられたルールは、現場に浸透しにくいものです。守る側が納得していなければ、遵守は続きません。そこで大切なのが全員参加でルールを決めることです。

小集団での話し合いや職場会議を通じて、ルールの必要性や基準を一緒に考えます。「ここまではやる」「ここは必ず守る」といった合意を経ることで、社員は自分ごととしてルールを守れるようになります。5S活動の本質も、まさにこの「合意形成」にあります。

決めたルールを形だけに終わらせないためには、守れる仕組みに変えることが不可欠です。

- 見える化:標識・表示・色分け・写真基準で、誰でも一目で正解がわかるようにする。

- 守りやすさ:動線設計や定位置化で「守る方が楽」な環境をつくる。間違えられない工夫(ポカヨケ)も有効です。

- 習慣化:朝礼での確認、終業時の点検など、時間と行動を結びつけて無意識にできるようにする。

- 更新:小集団で定期的に見直し、守れなかったときは人を責めず、仕組みを改善する。

こうして「決めたルール」を「守れる仕組み」に変えていくことが、規律ある職場風土をつくるカギとなります。

こちらもCHECK

-

5Sルールとは?決め方・事例・守れる仕組み化まで徹底解説

5Sルールとは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけを職場に定着させるための行動基準です。 多くの会社で5Sが続かない原因は「ルールがあいまいなまま」になっていることにあります。 本記事では、5Sルールの意 ...

続きを見る

それでも守れないときは「原因を掘り下げる」

ルールを見直し、全員で決め、守れる仕組みを整えても、なお守れないケースはあります。そのときに大切なのは、人を責めるのではなく、原因を掘り下げる姿勢です。

なぜなぜ分析で真因を探る

「なぜ守れなかったのか?」を一度で終わらせず、繰り返し「なぜ?」を問いかけることで真因にたどり着きます。

- 表面原因:忘れていた

- 1回目のなぜ → なぜ忘れた? → 表示が目立たなかった

- 2回目のなぜ → なぜ表示が目立たなかった? → 他の掲示物に埋もれていた

- 3回目のなぜ → なぜ掲示物が多かった? → 掲示ルールがなく、増え続けていた

このように掘り下げると、「本人の注意不足」ではなく「掲示管理の仕組み不足」が原因だったと分かります。

対策は仕組みに落とし込む

原因が明らかになれば、再発防止の対策を仕組みに組み込むことができます。

- 表示を統一フォーマットにする

- 掲示物の数を管理する

- 定期的に不要掲示を撤去する

こうした仕組み改善により、「忘れる人」を責める必要がなくなります。

責めない姿勢が風土を変える

人を責めるだけでは防げませんが、仕組み改善に取り組めば、社員は「守れるように工夫されている」と感じます。結果的に、ルール遵守が職場全体の共通意識となり、風土が一段と強化されていきます。

「守れないときこそ、仕組みを改善するチャンス」

これが5S活動の精神であり、ルールを守れる職場風土を育てる原動力です。

FAQ

Q. 社員がルールを守らないのはなぜですか?

多くの場合、社員の意識や性格ではなく、ルールの目的が曖昧だったり、守る仕組みが不十分だからです。守らない人を責めるより、まずは「なぜ守れないのか」を掘り下げることが解決の第一歩になります。

ルールを守らない社員に共通する特徴はありますか?

共通点として見られるのは、①ルールの意味が腹落ちしていない、②ルールが物理的に守りにくい環境にある、③周囲も守っていないため「自分もいいか」と流される、の3つです。これは個人の怠慢ではなく、仕組みや風土の影響によるものです。

Q. ルールを守らない社員に対して、上司はどう対応すればいいですか?

頭ごなしに叱るのではなく、まずルールの目的を説明することが大切です。その上で、守りやすくする工夫(定位置化・見える化など)を現場に取り入れる。守れない理由を一緒に探り、仕組みを改善する姿勢を見せると効果的です。

Q. ルールを守らない社員にイライラしたとき、どう気持ちをコントロールすればいいですか?

「人ではなく仕組みの問題」と捉えることです。イライラは「何度も言っているのに守らない」と思うときに強くなりますが、守れない原因を仕組みで改善する視点に立つと、冷静に対応できます。怒りを向けるのではなく、原因を探るチャンスと捉えることがポイントです。

Q. ルールを守らない社員が逆ギレした場合はどう対応すればいいですか?

感情的なやり取りは避け、ルールの目的と合意事項に立ち返ることです。個人と対立するのではなく、「全員で決めた基準」「会社として定めた方針」を根拠に話すと冷静に進めやすいです。必要に応じて第三者を交え、事実ベースで確認する場を持つことも有効です。

Q. ルールを守らないのは発達障害と関係がありますか?

一部のケースでは、発達特性が背景にあることもあります。ただし、外から「発達障害だから」と決めつけるのは不適切です。大切なのは、誰でも守れる仕組みを整えること。それでも難しい場合には、専門家の助言や合理的配慮が必要になる場合があります。

Q. ルールを守らない社員は最終的にクビになるのでしょうか?

就業規則や労働契約上の取り決めによります。多くの職場では、注意・指導 → 警告 → 配置転換 → 最終的に懲戒といった段階的プロセスを踏みます。いきなり解雇ではなく、まずは改善機会を設け、仕組みを見直すことが優先されます。

Q. ルールを守らない社員の「末路」はどうなりますか?

放置すれば本人の評価や信頼が下がり、結果的にキャリアに悪影響を及ぼします。しかし組織にとっても、守らない人を放置する風土は全体の規律を崩すリスクがあります。つまり「末路」を語るより、早い段階で仕組みとコミュニケーションを整えることが双方にとって重要です。

5S全般に関するその他の質問はこちらをご覧ください。

まとめ:仕組みと5Sで「守れる職場」へ

「ルールを守らない社員」の問題は、個人の意識や性格ではなく、職場の仕組みと風土に原因があります。注意や叱責に頼っても一時的な効果しかなく、やがて形骸化してしまうのが現実です。

解決の出発点は、ルールを見直し、目的を明確にすることです。「何のために必要か」を全員で共有し、現場を巻き込んで合意したルールをつくる。そのうえで、定位置化や見える化、チェックリスト、動線設計といった工夫で、誰でも無理なく守れる仕組みに変えていきます。もし守られなかったとしても、人を責めずに「なぜ守れなかったのか」を掘り下げ、仕組みを改善する姿勢が大切です。

このプロセスを体系的に支えるのが5S活動です。5Sは片づけや美化運動ではなく、ルールを決め、守り、習慣化する活動です。取り組みを通じて「ルールを守るのが当たり前」という風土が根づき、職場は安全で効率的、快適な環境へと変わります。

まずは小さなルールを一つ見直し、全員で守れる仕組みを試してみましょう。その積み重ねが、職場全体を変える第一歩になります。