「すばらしい経営戦略があるのに社員が自分で動いてくれない」。これは多くの経営者が抱える根深い悩みです。この問題の本質は社員の能力ではなく、戦略の実行を阻害する「企業風土」にあります。

この企業風土を根本から改革する鍵となるのが、単なる清掃活動ではない「5S活動」です。

特に、社員が主導する「ボトムアップ方式」で進める5S活動は、指示待ちの組織を「自分ごと」として考え行動する主体的な組織へと劇的に変える力を持っています。

本記事では、ボトムアップ5S活動がなぜ企業風土の改革にこれほど効果的なのか、その理由と成功のポイントを専門家の視点から解説します。

👉 5S活動の基本的な考え方や各ステップの意味を詳しく学びたい方はこちら

もくじ

そもそも5S活動とは?多くの人が誤解している「しつけ」の本当の意味

5S活動とは、「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」という5つの日本語の頭文字「S」を取った職場改善活動です。しかし、この5つの言葉の意味を正しく理解している方は意外と少ないのが現状です。

特に「しつけ」という言葉は、「部下を教育する」「風紀を乱さないように指導する」といった意味合いで誤解されがちです。

しかし、5S活動における「しつけ」の本当の意味は、「立場や役職に関係なく、会社全体で決められたルールを当たり前に守れる風土が定着している状態」を指します。

5S活動の最終ゴールは、社員をしつけることではなく、会社全体が『しつけられている』、つまりルールを当たり前に守れる風土が定着した状態を目指すことなのです。

「躾」とは?

-

5Sの「躾」に違和感?誤解されがちな「躾」の本当の意味とは

5S活動は「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5つのステップで構成されます。 その中で最後の「躾(しつけ)」は、言葉の響きから誤解されやすい要素です。 「しつけ」と聞くと、子どもや部下に厳し ...

続きを見る

5S活動の進め方:トップダウン方式とボトムアップ方式の比較

5S活動の推進方法には、経営層が主導する「トップダウン方式」と、社員が主導する「ボトムアップ方式」の2種類があります。

どちらにも成功例はありますが、企業風土を根本から改革し、主体的な組織を創るという目的においては、議論の余地なく「ボトムアップ方式」が優れています。

なぜなら、トップダウンが「やらされ感」を、ボトムアップが「自分ごと」を育むからです。

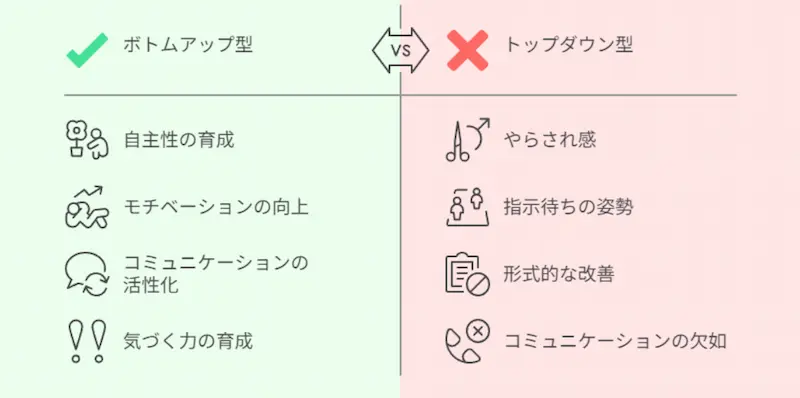

トップダウン式5S活動の限界:「やらされ感」から抜け出せない

トップダウン方式は意思決定が早く、改善スピードの点では優れています。

しかし、長期的な組織文化の醸成という観点では、以下のような限界があります。

やらされ感が残る

上層部からの指示や強制力で動くため、社員のモチベーションが上がりにくく、「やらされている」という意識が抜けません。

自主性が育たない

常に与えられたものをこなす形になるため、社員が自分で考えて行動する訓練にならず、指示待ちの姿勢を助長します。

本質的な改善に繋がりにくい

現場の実情や声が反映されにくく、活動が形式的なものになりがちです。

結果として、実際の作業改善に繋がらないケースも少なくありません。

コミュニケーションが活性化しない

一方的な指示系統のため、社員同士が協力して問題解決に取り組む機会が生まれにくく、連携が深まりません。

ボトムアップ式5S活動の圧倒的なメリット:主体的な組織文化を育む

一方、ボトムアップ方式は、社員一人ひとりの成長と組織全体の変革を促す、計り知れないメリットを持っています。

社員の自主性を育む

これは単なる5S活動ではなく、まさに「自分たちで考えることを習慣にする」訓練なのです。

自分たちで問題を見つけ、考え、改善するというプロセスを通じて得られる成功体験が、社員の自信と主体性を育みます。

モチベーション向上

「上から決められたルール」ではなく「自分たちで決めたルール」を守るため、当事者意識が芽生え、活動への参加意欲が高まります。

コミュニケーションの活性化

ルール決めや計画立案のために定期的な話し合いが必須となるため、自然と社内コミュニケーションが活発になり、チームワークが強化されます。

これにより、今まで関係ないと思っていた会社の問題を、社員が「自分たちの問題」として捉えられるようになります。

「気づく力」の育成

自分たちでルールを決めることで、守られていない状態や普段との違いに敏感になります。

この「気づく力」は、業務上の問題や異常の早期発見にも繋がり、品質管理やリスク管理能力の向上に貢献します。

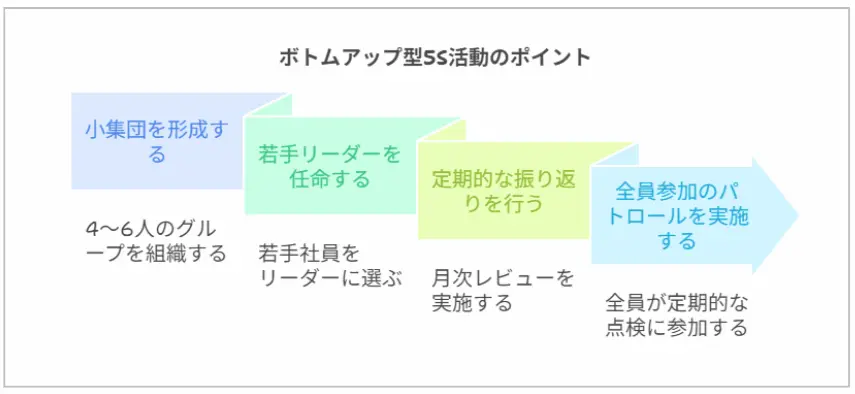

ボトムアップ型5S活動を継続させる運営ノウハウ

ボトムアップ型の5S活動は、社員の主体性を引き出す仕組みそのものです。しかし「やる気に任せるだけ」では長続きせず、組織として運営を工夫することが欠かせません。以下に、活動を無理なく定着させるための運営ノウハウをまとめます。

小集団で進める

4〜6人程度の少人数グループで活動を進めることが理想です。大人数では発言が偏りがちですが、小集団なら一人ひとりが発言しやすくなり、全員が当事者意識を持って取り組めるようになっていきます。

若手リーダーを任命する

リーダーは役職者ではなく、これから期待する若手社員に任せるのが効果的です。リーダーの役割は「まとめ役」ではなく「引き出す役」。メンバー一人ひとりの意見を拾い上げる経験は、次世代リーダーの育成にもつながります。

👉 5Sリーダーとは?役割・選び方・会議運営と育成のポイントを徹底解説

定期的な振り返りでPDCAを回す

活動を続けるには、月に一度の振り返りを習慣にすることがポイントです。計画(Plan)→ 実行(Do)→ 評価(Check)→ 改善(Act)の流れを繰り返すことで、活動の質が高まります。

また、KPT法(Keep・Problem・Try)などのフレームワークを用いると、振り返りが形骸化せず、実際の改善行動に直結しやすくなります。

全員参加のパトロール

5Sの点検やパトロールは、リーダーや委員に任せきりにするのではなく、全員が定期的に他部署も含めて回る仕組みにしましょう。自分の持ち場以外を見ることで新たな気づきが生まれ、マンネリ化を防ぎます。部門を越えた交流は、組織全体の一体感にもつながります。

効果的な5S活動の進め方

-

効果的な5S活動の進め方!ゼロから簡単に取り組める5Sのステップ

「5S活動の進め方がわからない」「5S活動を導入したけれど定着しない」――こうしたお悩みをよく耳にします。 その理由として最も多いのが、「そもそも何をするのかわからない」という点です。 ...

続きを見る

社員主導のボトムアップ5S活動を成功させる3つのポイント

ボトムアップを成功させるには、社員が安心して意見を言える「心理的安全性」の高い環境が不可欠です。

その環境を構築するために、リーダーは以下の3つの原則を徹底しなければなりません。

ポイント1:社員一人ひとりの意見を丁寧に聞き出す

会議の場で「何か意見のある人はいませんか?」と全体に問いかけるだけでは、発言する社員はいつも同じになりがちです。

そうではなく、「〇〇さんはどう思いますか?」と一人ひとりに丁寧に問いかけ、全員から意見を引き出すことを意識してください。

最初は意見が出なくても、根気よく続けることで、社員が「自分も考えなければならない」と意識し始め、自ら発信する土壌が育ちます。

ポイント2:どんな意見も否定しない

社員から出てきた意見を頭ごなしに否定することは、最も避けなければならない行為です。

せっかく勇気を出して発言した意見を否定されると、社員は「意見を言うのは馬鹿らしい」と感じ、発言するモチベーションを失ってしまいます。これは、主体性の成長を妨げる最大の要因です。

実現が難しいと思われる意見が出た場合は、否定するのではなく「そのアイデアは面白いですね。具体的に、どうやったら実行できると思いますか?」と深掘りする質問を投げかけてみてください。

これにより、相手は自分の考えを整理する機会を得られ、より建設的な議論へと繋がります。

ポイント3:全員で話し合い、全員が納得するルールを決める

リーダーや上司の意見だけで物事を進めてしまうと、社員は「どうせ上司が決めてくれる」と考えることをやめてしまいます。

問題解決のプロセスには、必ず社員一人ひとりが向き合う時間を作りましょう。

全員で意見を出し合い、全員が納得する形で計画やルールを決めることが、「自分たちの活動」という当事者意識を生み出します。

すぐに答えが出ない場合は、その場で結論を急かさず、「次までに考えてきてください」と宿題にするなど、社員に考える時間を与える工夫も有効です。

推進における重要な注意点

ボトムアップ方式を効果的に進める上で、前提となる重要な注意点が2つあります。

上司の役割:「率先垂範」が活動の鍵

トップダウン、ボトムアップの方式に関わらず、5S活動が成功している会社には一つの共通点があります。それは、「長がしっかり率先して模範となっていること」です。

社長や上司が口で言うだけでなく、自らも社員と一緒になってルールを守り、活動を実践する姿勢を見せることで、社員からの信頼と共感が生まれます。その姿勢が、社員のモチベーションに直結するのです。

この点は極めて重要です。私たちコンサルタントが契約前に社長の姿勢を確認し、実践が難しいと判断した場合は、お断りすることさえあるほどです。それほどまでに、リーダーの「率先垂範」は活動の成否を分ける絶対的な鍵なのです。

「社長が変われば、社員が変わる。社員が変われば、会社が変わる。」

リーダー自らが手本を示す「率先垂範」こそが、活動を成功に導く最も重要な鍵となります。

反対派への対処法:結果で説得する

どんな組織にも「262の法則」(働きが良い2割、普通が6割、良くない2割)が当てはまるように、5S活動を始めると必ず「面倒くさい」「今のままでいい」といった反発や抵抗を示す人が現れます。

反対派を言葉で説得しようとするのは逆効果です。

戦略は、意欲的な8割で活動を推進し、目に見える「成果」を生み出すこと。職場が安全で効率的になるという具体的なメリットを反対派が身をもって体験したとき、初めて彼らの態度は軟化します。

行動で示し、結果で説得する。これが鉄則です。

よくある質問(FAQ)

Q. ボトムアップ型5S活動とは何ですか?

ボトムアップ型5S活動とは、社員が主体となって職場改善を進める取り組みです。その本質は「自分たちで問題を発見し、話し合って改善策を考え、実行していくこと」。上から与えられたルールを守るのではなく、自ら課題に向き合い、解決していくプロセスそのものが組織文化を変えていきます。

Q. トップダウン方式との違いはどこにありますか?

トップダウンは指示中心で効率的ですが「やらされ感」が残ります。ボトムアップは社員の意見をもとに進めるため、自主性や当事者意識が育ち、長期的な定着につながります。

Q. なぜボトムアップで進めると組織が変わるのですか?

社員が自ら課題を発見し、改善策を考える習慣が身につくからです。小さな成功体験が積み重なり、主体性と連帯感が高まり、企業風土そのものが変革されます。

Q. 小集団活動はどのように進めれば効果的ですか?

4〜6人程度の少人数でグループを組み、月に一度は集まって全員が発言できる場をつくるのが効果的です。テーマを絞り、意見を引き出す進行役を置くと、参加意識が高まります。

Q. 全員参加のパトロールはどのように実施すれば良いですか?

リーダーや委員会任せにせず、全員が順番に他部署を含めて点検に回ります。持ち場以外を見ることで新しい気づきが得られ、マンネリ防止と横の連携強化につながります。

Q. 反対派の社員にはどう対応すれば良いですか?

無理に説得せず、まずは前向きなメンバーで成果を出すことが大切です。安全性や効率向上などの具体的な改善結果を体験してもらうことで、自然に理解が広がります。

Q. 上司や管理職はボトムアップ5Sでどんな役割を果たすべきですか?

率先垂範が最大の役割です。口先だけでなく自らルールを守り、現場と一緒に行動する姿勢を示すことで、信頼とモチベーションを高めます。

Q. ボトムアップ型5S活動を長続きさせるコツは何ですか?

定期的な振り返りを仕組みに組み込むことです。月1回のPDCAやKPT法を活用し、成果を共有することで活動が形骸化せず、改善が継続します。

まとめ:

ボトムアップ型の5S活動は、単なる整理整頓や清掃の枠を超え、社員一人ひとりが「自分ごと」として職場改善に取り組む文化を育てます。トップダウンでは生まれにくい自主性や当事者意識、そしてチーム全体の一体感を引き出す力が、この方式の最大の価値です。

その一方で、「やる気に任せるだけ」では継続は難しく、仕組みとしての工夫が欠かせません。小集団での取り組み、若手リーダーの抜擢、定期的なPDCAによる振り返り、そして全員でのパトロールといった運営ノウハウは、活動を定着させるための実践的な鍵となります。

さらに、上司が率先垂範し、反対派には言葉でなく「成果」で示すことが、活動を前進させる重要な条件です。社員が動けば会社が変わる。その循環をつくるのが、ボトムアップ型5S活動の真の力です。