オフィスや職場でよく目にする「整理整頓しましょう」という標語やポスター。しかし、実際には「言葉だけでは片付かない」「何度やってもすぐに元通り」という悩みを抱える会社が少なくありません。

その原因は、単に社員の意識が低いからではなく、 「整理」と「整頓」の意味を正しく理解していないこと、そして 片付けが一度きりのイベントで終わり、習慣化されていないこと にあります。

この記事では、オフィスや会社でよくある「スペースが足りない」「物を置く場所がない」といった悩みの解決策を、整理整頓の正しい手順と職場全体で取り組む仕組みづくりの観点から解説します。

もくじ

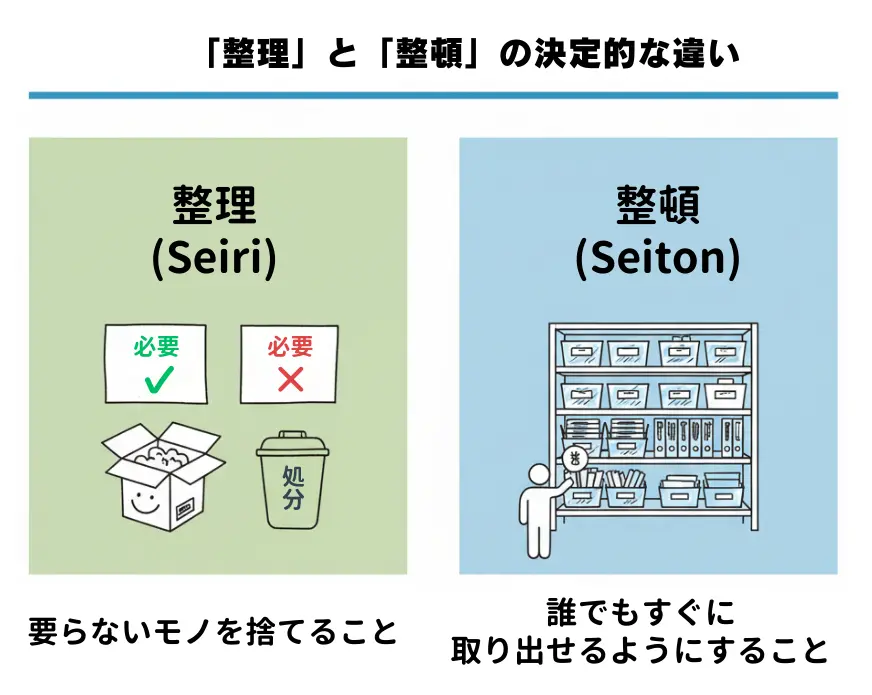

整理と整頓の決定的な違いを理解する

多くの人が「整理整頓=きれいに片付けること」と思いがちですが、実は 整理と整頓はまったく別の意味 を持ちます。この誤解こそが、オフィスや職場が片付かない最大の原因の一つです。

- 整理とは

要るモノと要らないモノを分け、要らないモノを処分することです。職場ではさらに「急ぐモノ」と「急がないモノ」に分けると、仕事の効率が一段と上がります。モノを捨てないまま「整頓」しようとすると、すぐにあふれかえってしまい「スペースがない」という問題につながります。

👉 「整理」の目的・基準・進め方、失敗しないコツを徹底解説 - 整頓とは

要るモノを誰でもすぐに取り出せるように配置することです。重要なのは、見栄えよく並べることではなく、作業効率や安全性を高めること。例えば「取りやすい位置に置く」「使ったらすぐに戻せる」仕組みをつくることが整頓の本質です。

👉 「整頓」の意味・進め方・事例・失敗対策まで徹底解説

つまり、整理とは「減らすこと」、整頓とは「使いやすくすること」。この違いを理解していないと、いくら頑張って片付けても、またすぐに元通りになってしまいます。

スペース不足を解消する「整理」のステップ

「物を収めるスペースがない」「置く場所がない」という悩みの多くは、収納の工夫以前に、整理不足 が原因です。整理は片付けの土台であり、ここを飛ばしては整頓も長続きしません。以下の3つのステップで、まずはモノと向き合いましょう。

1. 分類する

棚や引き出しのモノをすべて出して、「要るモノ」と「要らないモノ」に仕分けます。普段整理していない場所からは、必ず不要なモノが見つかります。判断に迷う場合は上司や同僚と相談して進めましょう。

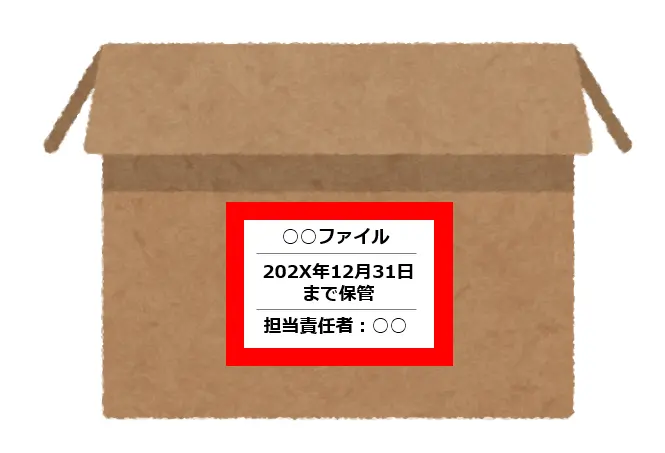

2. 保有期限を設ける

「今は要らないけど将来使うかも」といったモノは、期限を決めて保管します。その際は赤札などで「いつまで保管するか」「誰が責任者か」を明示しておくと、放置されにくくなります。

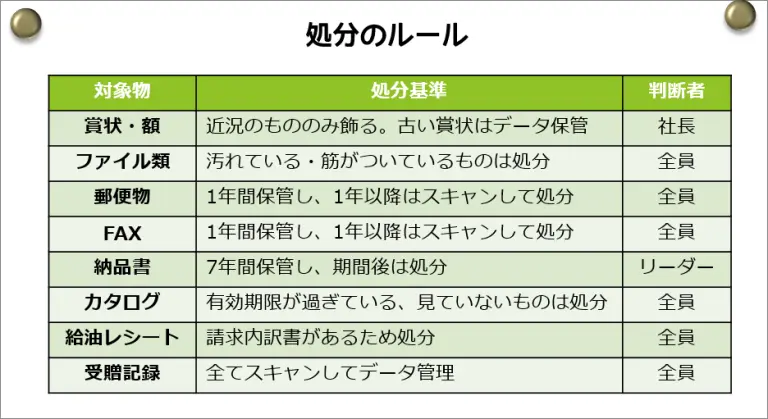

3. 捨てる基準を決める

モノは放っておくと必ず増えます。そこで「1年使わなければ処分」「数量が一定を超えたら処分」など、捨てるルールを全員で話し合って決めましょう。掲示板などで共有すれば、誰もが守れる仕組みになります。

この整理の3ステップを徹底するだけで、オフィスや職場のスペース不足は驚くほど改善されます。

整理の詳しい取り組み方

-

5Sの整理とは?目的・基準・進め方まで失敗しないコツを徹底解説

5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の中で、最初のステップにあたるのが「整理」。 本記事では、5Sの中でも「整理」に特化し、その目的・基準・進め方・よくある失敗と対策までをわかりやすく解説します ...

続きを見る

作業効率を高める「整頓」のステップ

整理で不要なモノを減らしたら、次は「整頓」です。整頓は 必要なモノを誰でもすぐに使えるようにする仕組みづくり。ポイントは「きれいに並べること」ではなく、「効率と安全を高めること」です。

4. 定位置を決める

モノをどこに置くかをルール化します。動線や使用頻度を考え、「ここにあればすぐ取れる」という場所を全員で決めましょう。置き方(向き)まで統一すると、探し物は一気になくなります。

👉 画像の形跡管理マットはこちらから購入できます。

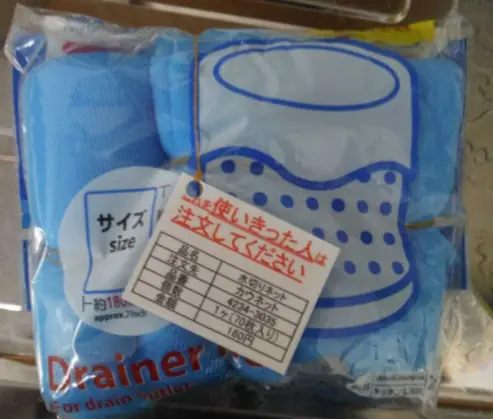

5. 適正量を決める

消耗品や工具などは、使用量から適正な在庫数を割り出します。発注の仕組みを整えておけば「いつの間にか在庫切れ」「気づいたら在庫過多」といったムダがなくなります。

6. 標示をする

決めた定位置や数量は、誰が見ても分かるようにラベルや写真で表示します。キャビネットの扉を外す、透明ケースを使うなど、中身が見える工夫も効果的です。

整頓の目的は、探さずに取れる、迷わず戻せる環境をつくること。これにより、作業効率は飛躍的に向上します。

整頓の詳しい取り組み方

-

5Sの整頓とは?意味・3定から進め方・事例・失敗対策まで徹底解説

5S活動の中で「整頓」は、整理の次に取り組むステップです。 単にモノを見た目よく並べるのではなく、「必要なモノを、誰でもすぐに取り出せる状態」にすることが整頓の目的です。 現場では「どこ ...

続きを見る

職場全体で整理整頓を成功させる3つの鉄則

整理整頓が長続きしない一番の原因は、特定の人に任せきりになってしまうことです。オフィスや職場全体で効果を出すためには、全員参加とルールの徹底 が欠かせません。これはまさに、5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の基本的な考え方でもあります。次の3つの鉄則を押さえましょう。

鉄則① 全員でルールを決める

「捨てる基準」や「定位置」などのルールは、一部の人ではなく職場全員で話し合って決めることが大切です。合意形成があってこそ、ルールは守られやすくなります。

鉄則② 全員でルールを守る

決めたルールは立場に関係なく、社長からアルバイトまで例外なく守る必要があります。「役職者だけ例外」という甘さが出ると、ルールはすぐに形骸化します。

鉄則③ 全員で取り組む

整理が得意な人に押し付けるのではなく、社員全員で役割を分担して進めることが重要です。得意・不得意に関わらず全員が関わることで、片付けが文化として根づきます。

この3つを徹底することは、単なる片付けを超えて 「職場の改善活動」へと昇華させる第一歩。まさに5S活動の要素そのものであり、継続的な改善につながります。

ルールの決め方・守れる仕組み

-

5Sルールとは?決め方・事例・守れる仕組み化まで徹底解説

5Sルールとは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけを職場に定着させるための行動基準です。 多くの会社で5Sが続かない原因は「ルールがあいまいなまま」になっていることにあります。 本記事では、5Sルールの意 ...

続きを見る

習慣化が重要:まずは自分のデスクから始める

大掃除のように一度きれいにしても、すぐに元通りになってしまうのは、整理整頓が「習慣」として定着していないからです。片付けは一過性のイベントではなく、日常の小さな行動の積み重ねで形づくられます。

そこでおすすめなのが、まずは 自分のデスクに「聖域」をつくること。机の一角や引き出しなどを指定し、「就業後には必ずきれいにリセットして帰る」というルールを自分に課してみましょう。最初は小さな一歩ですが、1ヶ月続ければ「片付いていないと気持ち悪い」という感覚が自然に芽生えます。

この感覚こそが習慣化のサインであり、やがて隣の席や周囲にも波及していきます。やがて「きれいに使うのが当たり前」という空気が広がれば、それは個人の努力を超えた 職場の文化 になります。

こうした習慣化の流れは、まさに5S活動の「躾(しつけ)」に通じるものです。つまり、整理整頓を続けることは単なる片付けではなく、組織を強くする文化づくりの一環なのです。

整理整頓がもたらす効果と5S活動へのつながり

整理整頓は「見た目がきれいになる」だけの取り組みではありません。実際には、職場全体に大きなメリットをもたらします。

- 探し物の時間削減によるコストダウン

- 作業効率の向上と生産性アップ

- 通路や設備が整うことで安全性が高まる

- 来客や顧客への信頼感が向上する

つまり整理整頓は、単なる片付けを超えて 会社の経営に直結する改善活動 なのです。

そして、この流れをさらに発展させたものが 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾) です。

整理と整頓を土台に、清掃・清潔・躾へと広げていくことで、職場は「一時的に片付いた状態」ではなく、持続的に改善が循環する組織文化へと変わっていきます。

整理整頓は5S活動の入口。ここから始めることで、職場は必ず変わります。

まとめ:小さな一歩から、快適で効率的な職場へ

職場の整理整頓は、一気に大きな変化を起こそうとすると続きません。大切なのは、小さな一歩から始めることです。

まずは「要るモノと要らないモノを分ける整理」から。

次に「定位置や適正量を決める整頓」へ。

そのうえで「ルールを全員で守り、習慣化する」ことが、快適な職場をつくるカギになります。

この流れは、単なる片付けではなく 5S活動の実践そのもの。

整理・整頓から始まり、清掃・清潔・躾へと広がることで、職場は持続的に改善し、効率と安全、そして働きやすさを高めることができます。

小さな行動が積み重なれば、やがて大きな変化を生みます。今日から一歩を踏み出し、快適で効率的な職場づくりを始めましょう。