オフィスで増え続ける書類やデータ。

「どこにあるのか分からない」「探すのに時間がかかる」「人によってルールが違う」――そんな悩みは多くの事務職・総務担当の現場で起きています。

実はこの問題、紙とデータの整理整頓を“仕組み化”できていないことが原因です。

分類ルール・ファイリングの順番・保存期間の目安・棚の配置・フォルダ命名規則といった基本を整えるだけで、探し物のムダ時間を大幅に削減し、誰でも迷わず使える職場環境をつくれます。

本記事では、今日から実践できる書類整理のコツを5つのステップで紹介し、さらに整理を「個人技」で終わらせないために役立つ 5S活動 へとつなげて解説します。

「探し物ゼロのオフィス」を実現したい方はぜひ参考にしてください。

もくじ

オフィスの書類整理“最短”チェックリスト

オフィスの書類整理は、後回しにするとあっという間に山積みになり、探し物に時間を取られる原因になります。

まずは今日から実践できる5つのチェックポイントを押さえておきましょう。

- 分類ルールを決める:必要・不要・保管(あとで処理)を仕分け、迷う書類には期限を決めて処理。

- 保管場所を固定する:棚・引き出し・ボックスごとに「ここに戻す」と決める。

- 保存期間を明確にする:法定で必要な年数と、自社で決める目安を一覧化。

- ラベル・表示を工夫する:背表紙やフォルダに「誰でもわかる」表記をする。

- データ化を優先する:紙でなくてもよいものはスキャン・クラウド保存へ。

この5つを徹底するだけで、「どこにある?」「誰が持ってる?」という探し物時間を大幅に削減できます。

👉 整理とは?“探し物ゼロ”の第一歩になる基本ルールはこちら

👉 整頓の意味とやり方を詳しく見る

事務が迷わないファイリングの“順番”と棚配置

書類を「とりあえず突っ込む」状態のままでは、結局探し物に時間を取られてしまいます。

大切なのは “誰がやっても同じ順番で扱える” ルールをつくることです。

ファイリングの基本順序

- 用途や案件ごとに大分類

例:契約書、請求書、見積書、人事関係など。 - 時系列で小分類

最新→古い順に並べることで、すぐに最新情報を確認できる。 - 背表紙・ラベルで明示

案件名や年度をはっきり記載し、誰でも迷わず取り出せるようにする。

この「大分類 → 時系列 → ラベル表示」の流れが整理の基本です。

棚配置のコツ

- 使用頻度でゾーニング

毎日使うもの=目線から腰の高さに。

月1回程度=下段に。

年1回程度=高い棚や倉庫へ。 - 重いものは下段に

安全面のリスクを避け、取り扱いやすくする。 - 余剰置き場を分ける

使用頻度の低いファイルや予備は別の「余剰置き場」を設定。

標示の工夫で「戻す習慣」を作る

ラベルや色分けをするだけでも整理は進みますが、さらに一歩進んだ工夫を取り入れると、誰でも自然にファイルを元に戻せるようになります。

- 色分けで直感的に探せる(例:人事=青、経理=赤)

- 番号やマップを付ける(例:棚2-3段目=契約書)

- 棚とファイルのラベルをペアにする(置き場の棚にも同じ標示をして「対」にする)

整頓のコツ「3定」の実践ポイントを見る

-

3定管理とは?5S活動で実践する意味・目的・事例を徹底解説

5S活動の中で「整頓」を進めるうえで欠かせないのが「3定(さんてい)」です。 3定とは、定位・定品・定量という3つのルールを徹底することを指し、工場や物流倉庫だけでなく、介護施設やオフィスでも幅広く活 ...

続きを見る

さらにおすすめなのが、次の2つのアイデアです:

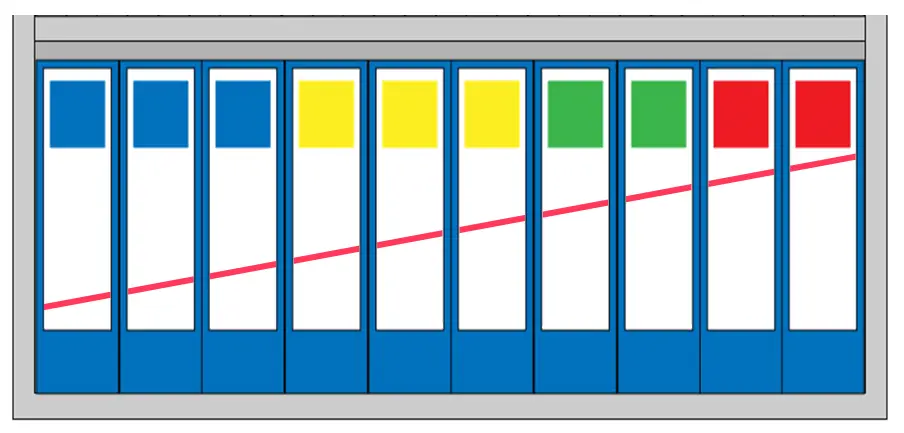

標示アイデア①:斜め線を引く

複数のファイル背表紙をまたいで、斜めの線を入れます。

一冊抜くと線が途切れるので、どのファイルが抜けているか一目でわかります。

標示アイデア②:写真やイラストを分割する

背表紙をまたいで、一枚の写真やイラストを分割して貼る方法です。

1冊抜けるとイラストが欠けてしまうため、人は無意識に「戻さなきゃ」と思う心理が働きます。

こうした工夫を取り入れることで、「探すストレスをなくす」だけでなく「自然に戻す仕組み」まで整備できます。結果的に、事務作業の効率も職場の見た目も大きく改善します。

保存期間と保管場所の決め方

書類整理で最も困るのが「これはいつまで残せばいいの?」という判断です。

曖昧なまま積み上げてしまうと、保管スペースを圧迫し、探す効率も落ちる原因になります。

迷った書類は“期限付き”で保管する

整理を進めていくと、「捨ててもいいか、残しておくべきか判断に迷う書類」が必ず出てきます。

そのまま積み上げてしまうと保管場所を圧迫し、処分の判断も先送りになりがちです。

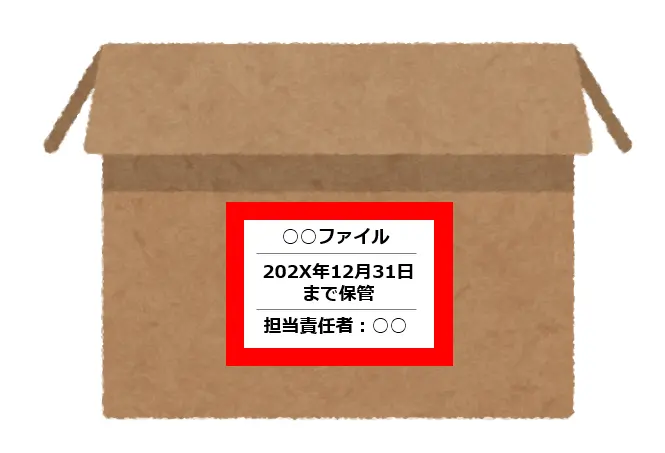

そこで有効なのが “期限付き保管” の仕組みです。

- 赤札ラベルを貼る:書類やファイルに直接ラベルを貼り、処分期限を記入する。

- 箱にまとめる:専用の箱を用意し、そこに迷った書類を一時保管。箱の外に「処分期限」を明記する。

こうすることで、「とりあえず置いておく」が「期限が来たら処分」に変わり、ルールとして運用できます。

赤札作戦の進め方を詳しく解説

-

赤札作戦の進め方を詳しく解説

「赤札作戦」は、トヨタ生産方式(TPS)でも活用されている、5S活動の「整理」を徹底するための手法です。 不用品に赤い札を貼ることで、“必要・不要”を見える化し、職場のムダを明確にできます。 この記事 ...

続きを見る

保存期間を決める基本ルール

- 法定で定められているものは必ず守る

例:会計帳簿・決算関係=7年、労務関連=3〜5年など。 - 社内独自のルールを設ける

例:社内報告書=2年、日報=1年など。 - 使わなかった書類は処分候補に

一定期間利用がなければ廃棄・電子化を検討。

保管場所を決める工夫

- 利用頻度に応じてゾーニング

よく使う書類は手元のキャビネット、長期保管は倉庫やクラウドに移動。 - 保管期限を見える化

ファイル背表紙やフォルダ名に「廃棄予定:2027/03」などを明記。 - 期限切れを確認する仕組み

年度末や決算時期に“廃棄リスト”を点検。

こうした仕組みを作れば、「全部取っておく」という属人的な判断から脱却し、全員が同じ基準で運用できるようになります 。

紙とデータの整理をそろえる:フォルダ構成&命名規則

紙の書類を整理しても、パソコンや共有フォルダがごちゃごちゃでは意味がありません。

紙とデータを同じルールでそろえることが、探し物ゼロの近道です。

フォルダ構成の基本

- 大枠は紙と同じ分類にする

契約書、請求書、人事、総務など。紙の棚とデータのフォルダ構成をそろえることで、迷わず探せる。 - 階層はシンプルに3段階まで

深すぎる階層は検索効率を下げる。 - 共通フォルダと個人フォルダを分ける

「みんなで見るもの」と「個人作業用」を混ぜない。

ファイル命名規則の工夫

- 日付+内容+担当者を基本にする

例:2024-03-15_請求書_株式会社A_田中.xlsx - 数字やアルファベットで順番を管理

例:契約書_A001、契約書_A002 … - 略語は統一する

「請求」「seikyu」「請」など混在すると探しにくい。

紙とデータをリンクさせる工夫

- 紙ファイル背表紙に「データ保管場所」をラベルで記載。

- 共有フォルダにも「紙保管場所」をメモ書きで残す。

- どちらを見ても対応関係がわかる状態にしておく。

こうしたルールを最初に決めておけば、新人や異動者もすぐに書類を探せるようになり、属人化のリスクを減らせます。

パソコンデータ整理のコツはこちら

-

パソコン整理完全ガイド!5Sで効率的なデスクトップ・フォルダ管理

デスクトップが散らかり、必要なデータを探すのに時間がかかっていませんか? そんな状況を解決するためにおすすめなのが『5S』です。 『整理』『整頓』『清掃』『清潔』『躾』の5ステップを活用 ...

続きを見る

整理術を“職場全体の仕組み”に広げるには?

ここまで紹介した方法を取り入れれば、紙とデータの整理は一気に進みます。

ただし、自分だけが工夫しても職場全体で共有されなければ、すぐに元通りになってしまいます。

例えば――

- 新人や異動者が来たときに「どこに何があるか分からない」

- 担当者が休むと「書類やデータの場所が分からず業務が止まる」

- 共有フォルダでも、人によって名前やルールがバラバラ

こうした状況は、属人化のリスクを生み出します。せっかく整理しても、全員が同じルールを理解し、守っていなければ効果は長続きしません。

だからこそ必要なのが、整理整頓を職場全体で「仕組み化」することです。

そのベースとなるのが、整理・整頓・清掃・清潔・躾を柱とした 5S活動 です。

5S活動は「個人の工夫」を「全員のルール」へ変え、誰でも迷わず使える仕組みをつくるための実践的な枠組みです。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

こちらもCHECK

-

5Sとは?職場改善の基本を徹底解説!目的・進め方・成功事例をわかりやすく紹介

はじめに:トヨタ発祥の「5S活動」で職場を変える 現代の企業や組織が抱える課題には、業務効率の低下や安全性の欠如、社員育成や社内コミュニケーションの問題など様々です。これらを解決するための強力なアプロ ...

続きを見る

FAQ: オフィスの書類整理に関する質問

Q. オフィスの書類整理は何から始めればいいですか?

まずは 「整理」=いるものといらないものを分けること から始めます。

基準を明確にし、半年以上使っていないものは廃棄・電子化の対象とします。迷う場合は「赤札」や処置期限を設けて判断を先送りしない仕組みを取り入れると効果的です。

Q. 書類を探す時間を減らす整理方法やコツはありますか?

定位置・適正量・標示(ラベル表示) を徹底することです。

誰が見ても「ここにある」とわかる状態をつくると、探す時間を削減できます。色分け・番号付け・写真ラベルなど直感的に理解できる工夫を加えるとさらに効果的です。

Q. 棚やキャビネットの配置はどう工夫すれば効率的ですか?

- 使用頻度でゾーニング:毎日使うものは腰〜目線の高さに。

- 重いものは下段に:安全性を確保。

- 余剰置き場を分ける:使用頻度の低いものは別エリアに。

Q. 保存期間はどうやって決めればよいですか?

- 法定で定められている書類は必ず遵守(例:会計帳簿・決算関連=7年、労務関連=3〜5年)。

- 社内基準を明確化:稟議書や報告書などは「2年」、日報は「1年」といったルールを設ける。

- 電子化との併用:紙でなくても良いものはデータ化し、紙の保管量を減らす。

重要なのは、曖昧に「とりあえず残す」ではなく、廃棄基準を明文化して全員で共有することです。

Q. 大量の書類を効率よく保管する方法はありますか?

- 年単位でアーカイブ化:年度ごとにまとめ、古いものは倉庫や別フロアへ移動。

- データ化を優先:スキャンしてクラウドや共有サーバーに保管。

- ロケーションマップを作る:倉庫や書庫では「何がどこにあるか」を俯瞰できる地図を作ると探す時間が減ります。

「余剰品置き場」を設け、現場に置くのは必要最低限にすることもポイントです。

Q. 共有フォルダのフォルダ構成はどう作ればわかりやすいですか?

- 紙と同じ分類を反映:契約書・請求書・人事など、棚の構成とそろえる。

- 階層は3段以内:深すぎると検索性が落ちる。

- 共通と個人を分ける:混在させない。

このようにすると「紙でもデータでも同じルール」で整理され、誰でも迷わずアクセスできます。

Q. ファイル名(命名規則)はどう決めると探しやすいですか?

- 日付+内容+相手先+担当者 を基本に。

例:2024-03-15_請求書_株式会社A_田中.xlsx - 略語は統一:請求=「seikyu」で統一など。

- 連番を活用:契約書_A001、A002 …

命名規則を全員で共有すれば、検索もスムーズになり、属人化を防げます。

まとめ:探し物ゼロの職場は“仕組み”から生まれる

オフィスの書類整理は、「どこにある?」「誰が持っている?」という無駄な時間を減らし、日々の業務をスムーズにする大きな力になります。

今回ご紹介した

- 分類ルールを決める

- 保管場所と棚配置を整える

- 保存期間を明確にする

- 紙とデータを同じルールでそろえる

といった基本を徹底するだけで、属人化に頼らない整理環境がつくれます。

ただし、整理を「個人の工夫」で終わらせず、全員で共有する仕組みにしなければ効果は長続きしません。その土台となるのが、整理・整頓・清掃・清潔・躾を柱にした 5S活動 です。

整理整頓は、単なる片付けではなく「職場全体を変える第一歩」。

ぜひこの機会に、自社でも 5S活動を取り入れ、持続的に“探し物ゼロの職場”を実現する仕組みづくりにチャレンジしてみてください。