「5S清掃」と聞くと、「ただの掃除でしょ?」と思う方も多いかもしれません。

しかし、5S活動における清掃は、単なる掃除や片付けとはまったく違います。

清掃は、職場を安全で働きやすい環境に変え、会社全体の雰囲気や生産性まで大きく左右する“企業改革の第一歩”です。

本記事では、5S清掃の本質や進め方、現場でよくあるつまずきとその解決法まで、具体的にわかりやすく解説します。

「どうやったら現場で5S清掃を続けられるのか?」「モチベーションが上がらない時はどうする?」など、リアルな悩みにも答えていきます。

「清掃が続かない…」「ルールが守られない…」そんな悩みをお持ちの方にこそ、ぜひ最後までご覧いただきたい内容です。

5S活動全体について知りたい方はこちら

5S清掃とは?意味・定義の整理

清掃の定義と目的

5S活動における清掃の定義は「ゴミや汚れがない綺麗な状態を維持すること」です。

なんとなく「掃除をする活動」ではありません。

ここで重要なのは、「誰がやっても同じクオリティのきれいな状態を維持できる」ことです。

「きれい」という感覚は人それぞれ違います。

ある人にとっては「きれい」でも、別の人にとっては「まだ汚れている」と感じることがあります。

感じ方や捉え方が違えば、清掃後のクオリティにバラつきが生じ、会社全体としてきれいな状態を維持することが難しくなります。

さらに、人は楽な方へ流れやすい性質があり、基準が曖昧だと徐々に「これくらいでいいか」と低いレベルに流れてしまいがちです。

すると、現場全体のきれいさが保てなくなってしまいます。

こうした状況を防ぐためには、「誰が清掃しても同じクオリティになる客観的な“基準”」を決めることが不可欠です。

そして、その基準が継続できるよう清掃ルールを定め、習慣化していくことが5S清掃の本質であり、最大の目的となります。

5Sにおける「清掃」と「清潔」の違い

清掃とは、上記の通り「理想的に綺麗な状態を維持し続けること」を目的に、ルールや仕組みを作っていく活動のことです。

対する清潔は、整理・整頓・清掃(3S)のルールが決められ、それを守れるように「標準化」していく活動です。

清掃活動のメリット・効果

安全性向上の効果

清掃を徹底することで、床のゴミや油汚れ、機械周辺の障害物などがなくなり、転倒や機械トラブルといった事故を未然に防ぐことができます。

例えば、現場の床や通路が常にきれいに保たれていれば、つまずきや転倒による労災リスクが大幅に減少します。

また、配線の乱れや油漏れも早期に発見でき、安全意識の高い職場づくりにつながります。

異常発見・品質維持のメリット

清掃には、点検の意味合いもあります。

清掃を日常的に行うことで、機械や設備の異常や小さな不具合も早期に気付くことができ、不良品やトラブルの発生を未然に防げます。

例えば、普段から機械周りを掃除していると、普段と違う音や振動、些細な異変に気付きやすくなります。

これが結果的に、設備の故障予防や品質不良の防止につながります。

モチベーション・風土改革への影響

清掃が徹底された現場は、働く人の気持ちも前向きになり、職場全体のモチベーションアップや“見て見ぬふりをしない”風土づくりにつながります。

また、きれいな環境は集中力を高め、ミスを減らし、能率を上げることにつながります。

きれいな職場は、「自分たちの職場を大切にする」という意識を高め、結果的に業務全体の質や生産性向上にも好影響をもたらします。

顧客からの信頼獲得と会社の評価向上

職場がきれいであることは、外部からの評価を大きく左右します。

たとえば、まったく同じクオリティの製品をつくっている2社があるとして、一方は油で黒ずんだ工場、もう一方は清掃が行き届いたピカピカの工場だった場合、あなたならどちらの会社と契約したいと思うでしょうか?

おそらく、後者のきれいな工場を選ぶはずです。

これは、営業マンが身だしなみを整えるのと同じで、会社全体にも“見た目の印象”が求められるということです。

職場がきれいなだけで、「従業員の教育がしっかりしていそう」「管理体制が行き届いていそう」というポジティブな印象を与えることができ、信頼や受注につながる可能性が高まります。

5S清掃の進め方と仕組み化のポイントと事例

清掃基準を決める:まずは“理想の状態”を定義する

5S清掃を始める第一歩は、清掃するべき場所を全員で確認し、「現状がどのレベルなのか?」を把握することです。

その上で、会社として「どんな状態を目指すのか?」というゴール=理想の状態を、できるだけ具体的に設定しましょう。

たとえば、次のような項目が基準として挙げられます:

- ピカピカ(反射するくらい)

- 油汚れがない

- ホコリ・チリがない

- サビ・水アカ・ヌメリがない

- 臭いがしない

- ゴミが落ちていない

- 「寝転んでも不快でない」レベル

現在の状態と、目指す状態のギャップを見える化することが、清掃基準のスタートラインです。

最終的には「床が反射するくらいのピカピカな状態」を目指すのが理想ですが、いきなり完璧を目指すのではなく、まずは「1年で目指せる現実的な目標」を設定して、段階的にレベルアップしていくことが成功のカギです。

少し高めの基準にチャレンジしながら、無理なく清掃の質を上げていくスタンスが効果的です。

清掃ルールを決める:継続できる仕組みづくり

基準と目標が決まったら、次は「いつ・どこを・誰が・どうやって・どれくらいきれいにするか」を具体的にルール化します。

清掃は不定期だと後回しになったり忘れられがちなので、毎日または週単位など、定期的に時間を決めて習慣化することが大切です。

たとえば、福井県の株式会社長田工業所様では、毎朝10分間の清掃を習慣として行っています。

このように短時間でも毎日やることで「汚れると気になる」感覚が身につき、清掃意識が自然と高まっていきます。

清掃を効率化する:なぜなぜ分析で“汚れの原因”を断つ

本来業務に支障が出ないよう、短時間で効率的に清掃できる工夫も重要です。

そのためには、まず「なぜここは汚れるのか?」という原因を突き止めることがポイントです。

トヨタ式の「なぜなぜ分析」を活用して、根本原因(真因)を追求しましょう。

原因がわかれば、

- 清掃手順の改善

- 汚れない仕組みの導入

- 汚れを未然に防ぐ工夫(カバー設置、動線変更など)

といった対策を打つことができ、清掃作業そのものを減らすことさえ可能です。

意味のない清掃に労力を割いていないか?という視点でも、ぜひ一度なぜなぜ分析に取り組んでみてください。

清掃ルールの見える化:マップとチェックリストで定着を促進

ルールを決めただけでは、人は忘れます。

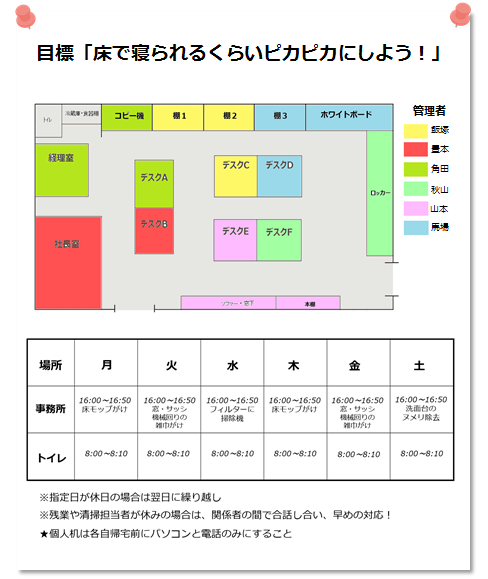

だからこそ、誰でも一目でわかるように「清掃マップ」や「清掃チェックリスト」を活用して見える化しましょう。

こちらは清掃マップの事例です。

マップには、

- いつ清掃するか(曜日・時間帯)

- どこを清掃するか

- どのような基準で仕上げるか

- 清掃方法や注意点(写真・イラスト付き)

- などを記載します。

これにより、清掃初心者でも迷わず行動できる状態を作ることができます。

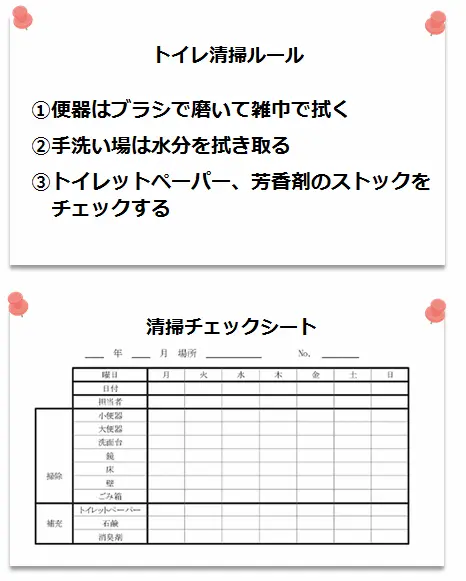

さらに、清掃が実施されたかを確認する「チェックリスト」を掲示・記録することで、ルールの定着と習慣化が加速します。

こちらは清掃ルールと、清掃チェックリストの掲示の事例です。

5S活動の基本は「ルールを決め、それを守る仕組みを作ること」です。

そして、守られなければその都度ルールを見直し、全員で情報をアップデートし続けていくこと。

このサイクルが、清掃を文化として定着させる最大のポイントです。

◆ 清掃のよくある失敗とその対策

Q. 清掃基準が人によってバラバラになり、仕上がりに差が出る場合はどうすればいい?

清掃基準は全員で話し合って決めましょう。

「どのレベルを“きれい”とするか」は人によって感じ方が違います。全員で現状を確認し、「どんな状態を目指すのか」を具体的に設定することで、誰がやっても同じクオリティの清掃を実現できます。

Q. 清掃ルールが形だけになり、現場で守られなくなる(形骸化)場合は?

必ず月に一度は、清掃ができたかどうかを振り返りましょう。

できていない場合は、その原因を考え、ルール自体を作り直すことが大切です。ルールは現場に合わなければ意味がありません。「守られなかった理由」を分析し、みんなで改善案を再検討してください。

Q. 清掃が「やらされ感」になってモチベーションが上がらないときは?

清掃の目的や意味を現場でしっかり共有し、達成状況や成果を“見える化”しましょう。

「快適に作業をするため」「契約を増やすため」といった目的意識を持つことで、やらされ感が薄まり、自分ごととして主体的に取り組みやすくなります。

また、清掃による具体的な効果(異常の早期発見や事故防止など)が分かると、達成感ややりがいも生まれます。

Q. 忙しいとき・繁忙期に、清掃が後回しになってしまうときは?

清掃は「時間があるときにやるもの」ではなく、「短時間でも毎日、定期的にやるもの」として習慣化することが大切です。

例えば「毎朝10分」など、無理のない時間設定でルーチン化すれば、どんなに忙しい時期でも清掃が後回しになりにくくなります。

業務の一部として清掃時間をしっかり確保し、忙しくても無理なく続けられる工夫をしましょう。

Q. 一度きれいにしても、すぐに汚れてしまう場合は?

「なぜなぜ分析」を使い、汚れる原因を掘り下げて対策しましょう。

清掃の仕方や頻度が適切かを見直し、必要ならば清掃方法やタイミング自体を改善します。

また、「汚れない工夫」(カバー設置や動線の見直しなど)を取り入れることも効果的です。

Q. ルールを守らない人がいる場合はどうしたら?

ルールづくりの段階から、その人にも参画してもらいましょう。

現場メンバー自身が関わることで、「自分ごと」になり、納得感が高まりやすくなります。また、「守れなかった理由」も率直に聞き出し、ルール自体を改善していくことも大切です。

まとめ:5S清掃で職場と働く人が変わる

5S清掃は、単なる「掃除」ではなく、全員で決めた基準やルールを守り、きれいな状態を維持し続ける“仕組み”づくりです。

清掃を徹底することで、安全性・品質向上・モチベーションアップ・会社の評価向上など、目に見える効果が生まれます。

ポイントは「現状の見える化」と「理想の状態を全員で具体的に決めること」。

そのうえで、誰でもできるルールと仕組みをつくり、定期的に見直していくことが清掃を文化として定着させるコツです。