日本は地震大国と呼ばれるほど、いつどこで大きな揺れに見舞われてもおかしくない国です。被害を最小限に抑えるためには、防災グッズの備蓄や避難訓練だけでなく、日常の職場環境を整えることが欠かせません。

そこで有効なのが「5S活動」です。整理・整頓・清掃・清潔・しつけという基本の取り組みは、働きやすさを高めるだけでなく、転倒や落下物の防止、避難経路の確保、異常の早期発見といった地震対策にも直結します。

この記事では、5S活動の基本と「地震に強い職場」をつくるための7つのチェックポイントを具体的に紹介します。普段の業務改善と同時に、防災力を高める実践法を確認していきましょう。

👉 なぜ5Sは安全の基本なのか?安全意識を根付かせる仕組みづくりとは

もくじ

5S活動とは?|美化運動ではなく「安全」を最優先にした職場改善

「5S活動」と聞くと、掃除や片付けといった美化運動をイメージされる方も少なくありません。ですが、本来の目的は「安全」「効率的」「快適」な職場をつくることにあります。

そして、この3つの中でも最優先されるべきは安全です。

5Sの各ステップは、日常の効率改善だけでなく、災害リスクを減らす基盤づくりに直結します。

- 整理 (Seiri)

必要なものと不要なものを分け、不要物を徹底的に処分。職場に余分なものがなければ、地震時に落下・転倒して凶器となる危険物を減らすことができます。 - 整頓 (Seiton)

必要なものを「誰でもすぐに取り出せる」ように定位置管理。危険な置き方をなくすことで、避難経路を確保し、転倒や落下のリスクを抑制します。 - 清掃 (Seisou)

汚れを取るだけでなく、清掃を通じて設備の異常や床のひび割れといった危険箇所を早期に発見。災害時の二次被害を未然に防ぐことにつながります。 - 清潔 (Seiketsu)

整理・整頓・清掃をルール化し、標準として維持している状態。安全な状態が仕組みで保たれるため、災害に強い職場が継続します。 - しつけ (Shitsuke)

決められたルールが習慣化し、全員が自然に守れている状態。安全意識が職場文化として根付くことで、防災意識の高い職場が実現します。

つまり、5S活動は単なる日常業務の改善にとどまらず、災害から従業員の命を守るための土台そのものなのです。

5S活動の「3つの目的」と地震対策との関係

前述のとおり、5S活動には「安全」「効率的」「快適」という大きく3つの目的があります。

この3つの目的が、地震対策とどのようにつながるのかを見ていきましょう。

- 「安全」な職場づくり

職場の不要物をなくし、直置きをやめ、配線を整理することは、地震時の転倒・つまずき・落下物の被害を最小化します。災害時に命を守る基盤になるのがこの「安全」の目的です。 - 「効率的」な職場づくり

必要なものをすぐ取り出せるよう整頓されていれば、避難経路が確保され、混乱時にも迅速に行動できます。また、備蓄品の定位置管理や適正量のルール化は、被災直後の対応をスムーズにします。 - 「快適」な職場づくり

整理整頓された環境は普段の仕事を快適にするだけでなく、**従業員が安心して働ける「防災意識の高い職場風土」を醸成します。心理的安全性が高い職場は、有事のときも冷静な判断と協力がしやすくなります。

このように、5Sの3つの目的は普段の業務改善だけでなく、大地震などの非常時に職場と人命を守る土台としても直結しています。

👉 5S活動の目的とは|安全・効率・快適、そして躾で職場を変える

【実践編】5Sで実現する地震に強い職場づくり

5Sの目的を理解したら、次は実際にどう行動するかが大切です。ここからは、地震に強い職場をつくるための具体的なアクションを紹介します。

まずは現状把握から!職場を守る7つのチェックポイント

地震による被害を最小限に抑えるためには、日頃から職場を点検し、危険を減らしておくことが重要です。特に次の7項目は、5S活動と直結した基本チェックリストです。

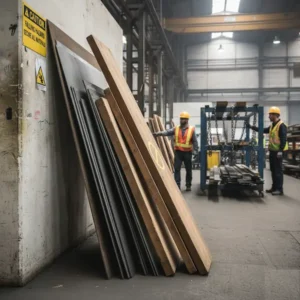

チェック① 立てかけ置きをしていないか

モノを立て掛けて置くと、地震の際に大きな危険になります。特に工場では大きくて重たい部材を壁に立て掛けている場面をよく見かけますが、これは転倒すれば凶器になりかねません。どうしても立て掛けが必要な場合は、チェーンや金具で固定するなど倒れない工夫を施し、常に「本当に安全か?」を意識して配置しましょう。

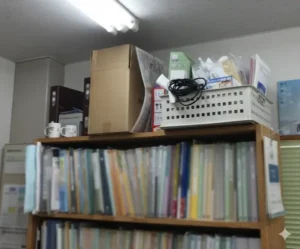

チェック② 棚の天板にモノがないか

棚やキャビネットの天板は、壁も仕切りもないため落下しやすく、積み上げれば重心が高くなりケガのリスクも増します。天板は「ちょい置き」が習慣化しやすい場所ですが、災害時には危険地帯になります。基本的に天板には何も置かないルールを徹底し、別の定位置を設けて運用することが重要です。

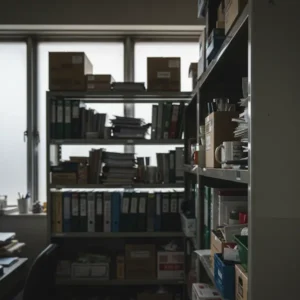

チェック③ 棚で窓を塞いでいないか

窓は光や風を取り入れるだけでなく、非常時には逃げ道になることもあります。その前に棚を置いてしまうと採光・換気を妨げ、脱出口としても使えなくなってしまいます。災害時の安全確保のためにも、窓の前は常に開放しておくことを徹底しましょう。

チェック④ 直置きをしていないか

床に物を直置きすると、通路が狭まり転倒事故の原因になります。特に災害時は慌てて注意力が落ちているため、ちょっとした障害物でも大きなケガにつながります。また、デスク下を荷物置き場にすると、地震の際に身を守るスペースを失うことになります。直置きをやめ、必ず棚や定位置を活用することが地震対策の基本です。

チェック⑤ 高い棚を間仕切りにしていないか

職場の仕切りとして棚やロッカーを使うことがありますが、高さがあるものを通路の中央に置くと、地震時には非常に不安定で倒れやすくなります。120cmを超える棚は壁際に設置し、固定して使用するのが基本です。間仕切りとして使う場合は低い棚にとどめ、地震時に転倒しない配置を考えることが必要です。

チェック⑥ 床に電線が這っていないか

オフィスや工場では、パソコンや機器の電源コードが通路に這っていることが少なくありません。これはつまずきの原因になるだけでなく、ほこりが溜まって火災を引き起こす危険性もあります。配線は床から浮かせ、まとめて整理し、清掃や点検がしやすい状態を維持しましょう。

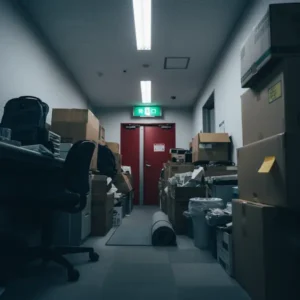

チェック⑦ 避難経路の確保と表示

非常口や避難階段などの動線に物を置いてしまうと、いざという時にすぐ避難できません。普段は気づきにくくても、緊急時に障害物となれば命に関わります。避難経路は常に開放状態を保ち、誰でも迷わず避難できるように表示を整備し、定期的に確認しておくことが大切です。

これらの点検を日常の5S活動に組み込むことで、「安全+防災」の両立が実現できます。

明日から始める!地震対策としての5Sの進め方

- 月次の5Sパトロールに「耐震チェック」を追加

- 備蓄品を定位置・ラベル管理し、使用期限や数量を見える化

- 危険箇所の写真を撮って共有し、改善サイクルに組み込む

ポイントは「大掛かりな投資ではなく、日常業務の中でできる工夫」です。5Sを通じて小さな改善を積み重ねることが、結果的に大地震への最大の備えになります。

地震対策だけじゃない!5S活動が企業にもたらすメリット

5S活動を地震対策の視点で見ると「安全性の確保」が大きな成果ですが、効果はそれだけにとどまりません。日常業務とつなげて取り組むことで、企業全体に多面的なメリットをもたらします。

- 経費削減

探し物やムダな在庫がなくなり、保管スペース・管理コスト・余分な購入費が削減されます。 - 残業時間の削減

整理整頓された職場は仕事がスムーズに進むため、生産効率が上がり、自然と残業が減ります。 - 社員の主体性と成長

危険を見つけて改善する習慣が身につき、社員の「気づく力」や「考える力」が養われます。これは防災だけでなく日常業務の改善にもつながります。 - 離職率の低下

快適で安全な環境は働きやすさを高め、コミュニケーションも活発に。結果として社員満足度が向上し、定着率も上がります。 - 企業イメージの向上

整った職場は顧客からの信頼感を高め、「安全・効率的・組織力がある会社」という印象を与えます。

このように、5Sは単なる防災の枠を超えて、経営改善と企業文化の変革にも直結する取り組みです。

5Sを成功させ、継続するための3つのヒント

5S活動は一度始めても「定着しない」「続かない」という悩みがつきものです。ここでは、成功と継続のために欠かせない3つのポイントを紹介します。

- 全員に目的を共有する

「なぜ5Sをやるのか」「何を目指しているのか」を社員全員に理解してもらうことが第一歩です。これが曖昧だと「ただの片付け」に見えてやらされ感が広がります。できれば一斉説明だけでなく個別面談での対話を取り入れ、不安や疑問を解消することが理想です。 - 小グループで進める

全社一斉では動きが鈍くなりがちですが、4~6人程度の少人数グループなら意見も出やすく、役割分担も明確になります。小さな成功体験を積み重ねることで参加意識が高まり、全体へと自然に広がります。 - 仕組み化して継続する

5Sは「やりっぱなし」では続きません。**PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)**を取り入れ、毎月の計画・実行・振り返り・改善を繰り返すことで、徐々に職場に根付いていきます。

これら3つのポイントを押さえることで、5Sは一過性の活動ではなく、企業文化として定着する取り組みになります。

さらに詳しい方法はこちら

効果的な5S活動の進め方

-

効果的な5S活動の進め方!ゼロから簡単に取り組める5Sのステップ

「5S活動の進め方がわからない」「5S活動を導入したけれど定着しない」――こうしたお悩みをよく耳にします。 その理由として最も多いのが、「そもそも何をするのかわからない」という点です。 ...

続きを見る

FAQ:5Sによる地震対策についてよくある質問

Q. 棚の最上段(天板)に物を置くとなぜ危険なのですか?

棚の天板は不安定で固定もされていないため、置いた物が落ちると大けがや避難経路の塞ぎにつながります。5S的には「天板は物を置く場所ではない」というルールを徹底することが重要です。

Q. 高い棚を間仕切りにしてはいけない理由は?

背の高い棚を間仕切り代わりに使うと、地震時に倒れて下敷きになる危険があります。また、避難経路をふさぐリスクも高まります。間仕切りに使うキャビネットの高さは120cmまでにしましょう。

Q. 棚やロッカーの上、通路などの「とりあえず置き」をなくすには、どう指導すればいいですか?

「とりあえず置き」は職場の習慣から生まれます。効果的なのは「定位置」を必ず決め、そこ以外に置かせないルールづくりです。人を責めるのではなく「仕組みが悪い」と伝えることが定着のポイントです。

Q. 防災意識の低い社員を巻き込むにはどうしたらいいですか?

防災意識を高めるには、いきなり大きな訓練や難しいルールを課すよりも、小さなルールを徹底して守る風土づくりが効果的です。例えば「必ずヘルメットをする」「通路には直置き禁止」といった簡単なルールを全員で徹底して守ることから始めます。日常的に小さな約束を守る習慣が積み重なると、防災も自然と「自分ごと」として定着していきます。

Q. 「直置き」が、災害時に引き起こすリスクとその対策を教えてください。

床に物を直置きすると、つまずきや転倒の原因となります。さらに地震が起きた際には、直置きの物が散乱して避難経路をふさぐ危険があります。どうしても床に置く場合は、置き場所を明確に決め、区画線で示し、必ず通路を確保することが重要です。

Q. 地震対策における「清掃」の役割とは何ですか?

清掃は単なる掃除ではなく、異常や危険を早期に発見するための点検行為でもあります。清掃を通じて床のひび割れや機械の緩み、備品の不具合に気づければ、災害時の二次被害を防ぐことができます。さらに、床に油が残っていると滑って転倒する危険がありますが、清掃を徹底することでこうした事故も未然に防げます。

まとめ|5Sで日常から地震に備える

5Sは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」を通じて、安全・効率・快適な職場を実現する活動です。今回紹介した7つのチェックポイントは、普段の習慣を見直すだけでできる小さな工夫ですが、地震時には大きな差を生みます。

立てかけ置きや直置きをやめる、棚や窓の配置を工夫する、配線を整える、避難経路を常に確保する――こうした取り組みは従業員の命を守るだけでなく、事業継続の力にもなります。

つまり5Sは、日常の働きやすさを高めながら、同時に最も身近で効果的な防災対策を実現する活動なのです。