「なぜ、自分の残業は減らないのか――その本当の理由に気づいていますか?」

働き方改革が進んでも、現場の管理職やリーダーの長時間労働はなかなか減らない現実があります。

「管理職は遅くまで頑張るもの」「部下より先に帰りにくい」――そんな空気が、気づかないうちに職場に広がっているかもしれません。

その背景には、現場管理職特有の“見えない落とし穴”が存在します。

これを放置すれば、自分だけでなくチームや会社全体にも、法的リスクや職場風土の悪化、優秀な人材の流出といった影響が広がっていきます。

このブログでは、「どうすれば現場の管理職がムダな残業から解放され、リーダー本来の力を発揮できるのか?」

最新の企業事例やすぐ実践できる具体策をまとめました。

この記事でわかること

- 管理職残業の“2つの落とし穴”

- 「なぜ管理職は残業してしまうのか?」という根本原因

- 今すぐ始められる“ムダな残業”削減の実践ヒント

- 会社全体を動かすための評価制度の見直しポイント

もくじ

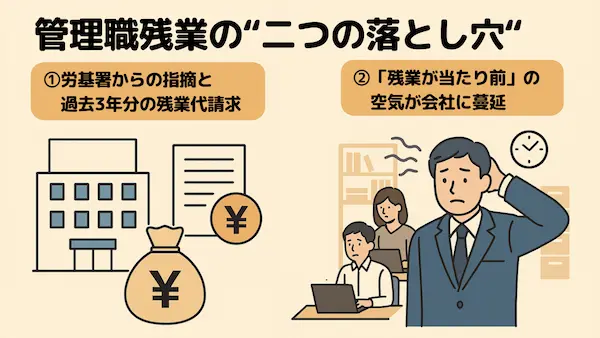

管理職の残業がもたらす“2つの落とし穴”

現場を支える存在であるはずの管理職が、逆にリスク要因になってしまうこともあります。

特に、次の2つの問題は見逃せません。

落とし穴①:労基署からの指摘と、過去3年分の残業代請求

「管理職だから残業代は出ない」と思っていませんか?

実はこれ、大きな誤解です。

残業代が免除される“管理監督者”には、明確で厳しい条件があります。実態としては、多くの管理職がこの条件を満たしておらず、残業代の支払い対象となるケースが珍しくありません。

もし、労働基準監督署から指摘を受けた場合、過去3年分の残業代をさかのぼって請求される可能性があります。これだけで、会社にとっては大きな経済的・法的リスクです。

見なし残業制度を取り入れている企業もありますが、これは適切な規定と運用があってこそ成り立つ制度。導入には社会保険労務士(社労士)との相談が欠かせません。

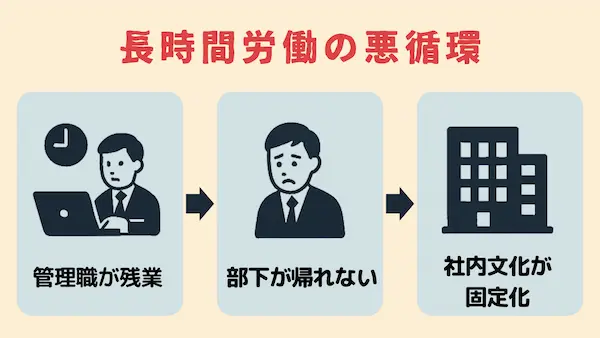

落とし穴②:「残業が当たり前」の空気が会社に蔓延する

もうひとつの見えにくい問題が、「職場の空気」への影響です。

管理職が遅くまで残っていると、部下はどう思うでしょうか?

「自分だけ早く帰ってもいいのかな」「上司がいるのに帰りづらい」――そんな空気が、自然と職場に流れ始めます。

やがて、「できる管理職=長時間働く人」という誤った価値観が定着してしまうのです。

これは働きやすさや生産性を損なうだけでなく、若手のモチベーションや定着率にも悪影響を及ぼします。

だからこそ、「残業している姿を見せること」が美徳とされる文化は、早急に見直す必要があるのです。

なぜ管理職は残業しがちなのか?

そもそも、長時間労働は心身の健康を損なうだけでなく、個人の大切な時間であるワークライフバランスを著しく侵害します。

その結果、働く人のモチベーション低下や生産性の悪化、さらには燃え尽き症候群といった問題を引き起こす可能性も否定できません。

それでもなお、管理職が長時間残業に陥る背景には、単に“忙しい”という理由だけでは片づけられない、いくつかの根深い要因があります。

以下の3つは、多くの現場で見られる典型的なパターンです。

① 仕事量が多すぎる

最もよくあるのが、そもそも担当している仕事が多すぎるというケース。

しかし、ここで立ち止まって考えてほしいのは、「管理職の仕事とは何か?」という点です。

管理職の本来の役割は、単純な“作業”ではなく、人や組織を動かし、成果を生み出すこと。

つまり、「答えのない仕事」に向き合うポジションなのです。

それなのに、メール処理や報告書作成など、誰でもできる業務に多くの時間を取られていませんか?

時間をかければかけるほど成果が出るという考え方は、マネジメントには通用しません。

② 経営層への“忠誠心”アピール

「会社のために頑張っている」「役員に認められたい」

そういった気持ちが無意識に働き、つい残業を続けてしまう――そんなケースもあります。

たしかに、責任感や忠誠心は大切です。

ですが、それが「長時間残ることで頑張っている感を出す」という方向に向かってしまっては、本末転倒です。

③ 部下に「仕事の姿勢」を見せようとしている

「上司の背中を見て育て」と言われるように、管理職として“働き方のお手本”を示したい気持ちもあるでしょう。

ただし、それが「遅くまで働く姿勢」になってしまっては、逆効果です。

今の時代に求められるのは、“短い時間で高い成果を出す働き方”。

部下に伝えるべきは、効率的で成果に直結する仕事術なのです。

管理職が“長く働くこと”に価値を見出す時代は、もう終わりに近づいています。

その価値観を見直し、働き方を変えていくことが、リーダーとしての真の成長にもつながるのです。

成果は“時間”ではなく“密度”で決まる

長く働いたからといって、それがそのまま成果に結びつくとは限りません。

むしろ、重要なのは「どれだけ集中して成果を出したか」、つまり“仕事の密度”です。

管理職に求められるのは「答えのない仕事」

現場で実際に手を動かすことよりも、課題を見つけて解決に導くこと――

これが管理職に求められる本来の仕事です。

売上をどう伸ばすか、部下をどう育てるか、組織をどう動かすか。

こうした“正解のない問い”に取り組むのが、現場のリーダーの真価。

それなのに、日々のルーティンや事務作業に忙殺されていては、管理職の価値が十分に発揮されません。

成功している企業は「密度」に注目している

ある大手IT企業では、激務で知られていたにもかかわらず、今では定時後1時間以内に全員が退社するのが当たり前になっています。

注目すべきは、管理職のほうが率先して早く帰るということ。

この会社では、「成果は時間ではなく密度で評価する」という考え方が、企業文化としてしっかり根付いています。

このような文化があるからこそ、社員一人ひとりが自律的に働き、時間内に集中して結果を出すことができるのです。

今こそ「長く働くこと=頑張っている」から、「短い時間で成果を出す=優秀」という価値観への転換を。

それが、次世代の管理職に求められるスタンダードです。

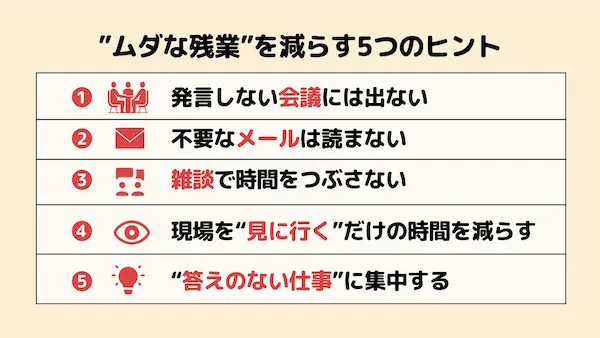

今日からできる“ムダな残業”を減らす5つのヒント

「とはいえ、すぐに働き方を変えるのは難しい…」

そう感じている方も多いかもしれません。

でも大丈夫。まずは**“ムダな残業”を減らす小さな一歩**から始めてみましょう。

ここでは、管理職が今日から実践できる5つの行動をご紹介します。

ヒント① 発言しない会議には出ない

会議に参加しているだけで仕事をしている気になっていませんか?

自分が発言しない、決定権もない――そんな会議は「行かない判断」も立派な時間管理です。

ヒント② 不要なメールは読まない

すべてのメールに目を通す必要はありません。

「緊急性」「自分への関係性」でフィルタリングを行い、読む・読まないの基準を明確にしましょう。

ヒント③ 雑談で時間をつぶさない

ちょっとした息抜きは大切ですが、雑談が延々と続いていませんか?

“目的のある会話”と“時間泥棒な雑談”を切り分けて、時間感覚を意識してみてください。

ヒント④ 現場を“見に行く”だけの時間を減らす

「ちゃんと見てますよ」というアピールで巡回していませんか?

現場を見ることは大事ですが、必要以上の頻度や時間をかける必要はありません。

ヒント⑤ “答えのない仕事”に集中する

作業に没頭するのではなく、組織や人の動かし方、育成、KPIの進捗など、“マネジメントそのもの”に時間を使うよう意識を切り替えていきましょう。

これらはすべて、すぐに取りかかれる小さな習慣。

「帰る時間を決める」だけでも、あなたの時間密度は大きく変わります。

会社にも伝えたい「評価基準の見直し」

個人で働き方を見直す努力をしても、会社の評価制度や文化が旧態依然のままでは、なかなか変化は定着しません。

だからこそ、組織として“評価の軸”を見直すことが不可欠です。

「時間」で評価する時代は終わりつつある

「毎日遅くまで残っているから頑張っている」

「とりあえず会社に長くいる人が評価される」

こうした評価軸は、今や時代遅れです。

これでは効率的に働こうとする人が損をする構造になり、優秀な人材ほど離れていってしまいます。

これからの評価軸は「アウトプット」

先進企業の多くでは、すでにアウトプット重視の評価制度が導入されています。

具体的には、KPI(重要業績評価指標)や目標達成度をもとに、実際の成果やチームへの貢献度で評価する仕組みです。

これにより、働く時間ではなく「何を生み出したか」が評価の中心になります。

さらに進んだ取り組みとして、企業によっては平均残業時間や離職率といった労働環境に関する情報をウェブサイトなどで積極的に公開し、社内外への「透明性」を高めることで、全社的な意識改革を促しているケースも見られます。

管理職こそ“文化の体現者”に

企業文化は、上司の姿勢や言動によってつくられていきます。

だからこそ、管理職自身が“密度を重視する働き方”を実践することが、組織全体の変化につながります。

評価制度の見直しは、会社に任せるのではなく、「現場から声をあげる」ことでも動き始めます。

まずは、小さな提案や共有から、現場発の改革を促していきましょう。

管理職の「ムダ残業」をなくし、会社と未来を救う「密度」の働き方

働き方改革が進む中で、管理職の長時間労働は、個人の疲弊だけでなく、企業に「法的リスク」「コスト増」「社風悪化」「人材流出」といった深刻な影響をもたらします。

成果は「時間」ではなく「密度」で決まる時代です。

管理職に求められるのは、単なる作業ではなく、「人や組織を動かすマネジメント」に集中すること。効率的に成果を出す「密度の高い働き方」への転換が急務です。

今日からできる小さな一歩として、以下を実践しましょう。

- 発言しない会議に出ない

- 不要なメールを読まない

- 無駄な雑談を減らす

- 「見せる」ための現場巡回を減らす

- 「答えのない仕事」(マネジメント)に集中する

会社全体としても「時間」ではなく「アウトプット」で評価する制度への見直しが不可欠です。

管理職であるあなたの働き方が変われば、組織の文化も変わり、生産性向上と優秀な人材の定着につながります。

ムダな残業に縛られず、あなた自身の成長と会社の未来のために、今こそ「密度」で働くスタイルへ変革を始めましょう。